1. 서 론

2. 이론적 배경 및 법적 고찰

2.1 일조권 및 조망권, 공중권의 개념과 법적 근거

2.2. 주변 건축물과 건축물 태양광발전시스템의 관계

3. 국내외 관련 사례 및 동향

3.1 국내 분석

3.2 국외 분석

3.3 국내외 차이점 및 시사점

4. 손해보상 절차 제안

5. 결 론

1. 서 론

정부는 기후변화 대응과 에너지 전환 정책에 따라 제로에너지건축물 인증 의무화를 단계적으로 확대하고 있다. 제로에너지건축물 인증 의무화는 녹색건축물 조성 지원법 시행령에 따라 연면적 500㎡ 이상, 공동주택 30세대 이상 건축물을 대상으로 공공부문은 2023년부터 시행되고 있으며, 민간부문은 2025년부터 시행될 예정이다1). 2024년 8월에는 2025년부터 건축물의 에너지 성능을 평가하여 인증하는 제도인 건축물 에너지효율등급 인증제도를 폐지하고, 제로에너지건축물 인증제도로 통합하여 운영하는 계획이 발표되었다2). 이러한 정책의 흐름 속에서 건물형 태양광발전시스템은 건축물에서의 에너지 소비 및 탄소 배출을 감축하는 방안으로 주목받고 있다.

그러나 도시화로 인해 도심에서의 건축물은 고층화 및 고밀화 추세를 보이고 있다. 이 과정에서 건축물의 신축이나 기존 건축물의 리모델링은 주변에 이미 설치되어 있는 태양광발전시스템에 건축물 및 시설물, 나무 등으로 인한 음영을 발생시켜 발전 효율을 저하시키는 문제를 야기할 수 있다. 태양광발전시스템은 일사량을 직접적으로 이용하여 전기를 생산하기 때문에 충분한 일사량 확보가 필수적이다. 그러나 음영은 일사량을 감소시켜 발전 효율을 크게 저하시키는 주요 요인이다. 태양광발전시스템은 도심 내 제한된 공간을 효율적으로 활용하기 위해 지상형보다 건물형이 주로 활용되고 있다. 건물형 태양광발전시스템은 건축물의 옥상, 지붕, 외벽 등에 설치되어 주변 환경 변화에 따른 음영에 특히 민감하게 반응한다.

국내외에서는 건축물의 일사량 침해와 관련하여 일조권을 적용해오고 있다. 일조권은 건축물이 다른 건축물 등에 의해 방해받지 않고 햇빛을 충분히 누릴 수 있는 권리를 의미한다3). 최근 건축물의 신축이나 리모델링이 증가함에 따라 주변 건축물의 일조권을 침해하여 분쟁하는 사례가 증가하고 있다. 이는 태양광발전시스템과도 밀접하게 연관되어 있다. 건축물의 일조권 보호가 중요한 것처럼 태양광발전시스템의 일사량 확보 및 보호에 대한 권리는 그 효율성과 경제성을 보장하기 위해 중요하게 다루어져야 하는 문제이다.

본 연구는 건물형 태양광발전시스템의 효율성과 경제성에 직접적인 영향을 미치는 음영과 관련하여 건축믈과 태양광발전시스템의 일사량 침해 문제에 초점을 맞추어 다룬다. 분석은 건축물의 일사량 침해와 관련하여 현재 국내외에서 시행 중인 일조권과 조망권, 공중권의 법적 개념 및 근거를 검토하고, 건물형 태양광발전시스템과 연계하여 국내외 관련 분쟁 사례 및 동향을 분석하는 것으로 수행된다. 이를 통해 최종적으로는 주변 건축물 변화에 따른 일사량 침해로 태양광발전시스템의 발전 효율 저하 문제에 대한 합리적인 손해보상 절차를 제안하고자 한다.

2. 이론적 배경 및 법적 고찰

2.1 일조권 및 조망권, 공중권의 개념과 법적 근거

일조권은 헌법 제35조 1항4)에 명시된 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 근거로 한다. 일조권의 법적 보호는 주로 건축법5)에서 일조권을 보호하기 위한 구체적인 규정으로 제시하고 있으며, 민법6)에서는 제3장 소유권과 제5장 불법행위에 따라 일조권 침해를 소유권 침해나 생활방해의 관점에서 접근하고 있다.

건축법 시행령7)에 따른 첫 번째 규정은 건축물 간격에 관한 것으로 전용주거지역과 일반주거지역에서 건축물을 신축할 경우, 건축물 간격은 정북 방향으로의 인접 대지경계선으로부터 일정 거리를 확보해야 한다. 건축물의 높이가 10미터 이하인 경우는 최소 1.5미터 이상의 거리를 유지해야 하며, 10미터 초과의 경우에서는 해당 건축물 높이의 2분의 1 이상의 거리를 확보해야 한다. 두 번째는 공동주택의 높이 제한 및 간격에 관한 규정으로 채광을 위해 창문이 설치된 벽면을 기준으로 인접 대지경계선까지의 수평거리의 2배를 초과하지 않는 범위 내에서 건축물의 높이가 제한된다. 단, 근린상업지역이나 준주거지역의 경우 이 기준이 4배로 완화되어 적용된다. 이러한 일조권 보호 대상의 범위는 전용주거지역과 일반주거지역뿐만 아니라, 일반상업지역이나 준공업지역에서도 실질적으로 주거용으로 사용되는 건축물에 적용된다.

일조권 침해에 대한 판단 기준은 사회통념상 수인한도를 기준으로 한다8). 일반적으로 첫 번째 기준은 동지일을 기준으로 9시부터 15시까지 사이의 6시간 중 일조시간이 연속하여 2시간 이상 확보되는 경우이다. 두 번째 기준은 동지일을 기준으로 8시에서 16시까지 사이의 8시간 중 일조시간이 통틀어서 최소한 4시간 이상 확보되는 경우로 한다. 수인한도 초과 여부는 피해의 정도, 피해이익의 성질 및 그에 대한 사회적 평가, 가해 건축물의 용도, 지역성, 토지이용의 선후관계, 가해 방지 및 피해 회피의 가능성, 공법적 규제의 위반 여부, 교섭 경과 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 판단한다.

일조권 침해 시 가능한 법적 조치로는 공사 금지 가처분 신청과 손해배상 청구가 있다. 건축 단계에 있는 건축물로 인해 일조권이 침해되는 경우, 공사 금지 가처분 신청을 제기하여 해당 공사를 중지시킬 수 있으며, 이미 완공된 건축물로 인한 일조권 침해에 대해서는 손해배상을 청구할 수 있다. 손해배상액 산정은 한국부동산원이나 공인된 감정평가사, 감정평가법인을 통해 객관적인 평가로 이루어지며, 법원은 제시된 증거와 감정평가 결과를 바탕으로 일조권 침해 여부와 손해배상액을 결정한다. 일조권에 대한 법적 접근은 국가마다 다양하다. Table 19,10,11,12,13)은 한국을 포함한 주요 국가들의 일조권 관련 법규, 규제, 기준 및 보상 방법을 비교하여 보여준다. 이를 통해 각 국가의 일조권 보호에 대한 접근 방식의 차이를 확인할 수 있다.

일조권과 함께 건축물에서 바깥을 바라볼 수 있는 경관에 대한 권리인 조망권14)의 중요성도 점차 부각되고 있다. 일조권은 법적으로 명확히 규정된 권리로 법적 보호를 받을 수 있지만, 조망권은 법적 근거를 갖고 있지 않기 때문에 법적 보호가 거의 없거나 매우 제한적이다. 또한, 일조권은 대부분의 주거 환경에서 보편적으로 적용되지만, 조망권은 특정 경관이나 특별한 경우에만 고려되는 경향이 있다. 일반적으로는 일조권에 조망권이 포함된 것으로 보고 있다.

공중권이란 지표면 위에 설정된 공간을 소유하거나 사용할 수 있는 권리를 의미하며, 특히 대도시 지역에서 그 활용도가 높아지고 있다15). 공중권의 법적 근거와 규제는 국가마다 다소 차이가 있지만, 대부분의 국가에서 그 개념을 인정하고 있다. 미국, 영국, 호주 등 영미법 국가에서는 공중권 거래가 활발하게 이루어지고 있으며, 이는 각국의 건축법과 도시계획법 등 관련 법률에 의해 규제된다. 국내의 경우, 공중권에 대한 명확한 법적 정의나 규제는 아직 마련되지 않았지만, 도시화 추세에 따라 적용이 논의되고 있다. 공중권은 건축물의 설계 단계와 및 태양광발전시스템의 설계 및 운영 단계에서 일사량 확보와 밀접한 관련이 있기 때문에 일조권과 함께 고려될 수 있다. Table 216,17,18)는 공중권에 대한 주요 국가들의 법규, 권리 근거, 활용 및 거래 방식을 비교하여 보여준다.

Table 1

Comparison of domestic and international sunlight rights regulations

Table 2

Comparison of domestic and international regulations and practices related to air space utilization

| Country | Relevant Laws | Main Regulation | Scope of Rights | Utilization and Trading |

| South Korea*** |

Building Act, Civil Act, City Planning Act | Building height restrictions |

Range necessary for land use |

Elevated road development, Transferable air rights |

| United States* |

State laws and Zoning laws |

FAR (Floor Area Ratio) standard, TDR (Transfer of Development Rights) |

Up to reasonable use range |

Active Transfer of Development Rights (TDR), Mixed-use development projects |

| Japan** |

Building Standards Act (建築基準法), Civil Code (民法) | Building height restrictions |

Range necessary for land use |

Urban redevelopment projects, Tradable air rights |

|

United Kingdom** |

Town and Country Planning Act, Land Registration Act |

Planning permission standards | Reasonable use range |

Development rights trading, Active rooftop development |

| France*** |

Civil Code (Code Civil), Urban Planning Code (Code de l'Urbanisme) | Urban planning regulations |

Range necessary for land use |

Mixed-use development, Limited transferable air rights |

| Germany*** |

Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), Federal Building Code (Baugesetzbuch) |

Building law restrictions and urban planning regulations |

Reasonable range of use |

Urban redevelopment, Limited trading possible |

| Australia*** |

State-specific Planning Laws | Local planning regulations | Reasonable use range |

Vertical subdivision development, Limited air rights trading |

2.2. 주변 건축물과 건축물 태양광발전시스템의 관계

건물형 태양광발전시스템은 건물설치형, 건물부착형(BAPV: Building Attached Photovoltaic), 건물일체형(BIPV: Building Integrated Photovoltaic)으로 구분된다19). 건물설치형은 건축물 옥상 등에 구조물을 활용하여 가장 일반적으로 설치되고 있다. 건물부착형은 건축물 경사 지붕 또는 외벽 등에 구조물을 통해 태양광 모듈을 밀착하여 설치하는 유형이다. 건물일체형은 창호, 스팬드럴, 커튼월, 이중파사드, 외벽, 지붕재 등에 건축자재와 발전 기능을 갖추어 일체화된 형태로 설치되는 유형을 의미한다. 각 유형은 설치 방식과 효율성, 심미성 등에서 차이가 있으며, 건축물의 특성과 목적에 따라 적절한 유형을 선택할 수 있다. 최근에는 도심에서 태양광 설치 공간의 부족 문제를 해결하는 방안으로 태양광 모듈의 효율성과 함께 다양한 형태와 색상 등의 구현으로 건축물의 심미성 확보가 가능한 건물일체형 태양광발전시스템이 주목받고 있다.

신축 또는 리모델링을 통한 건축물의 변화는 주변 인근 건축물의 일사량을 침해할 가능성이 있다. 이는 건축물에 설치된 태양광발전시스템의 일사량과 발전 효율에 직접적인 영향을 미친다. 태양광발전시스템의 발전량은 일사량에 비례하므로 주변 건축물이 기존 태양광발전시스템의 일사량을 감소시킬 경우, 발전량이 저하될 수 있다. 또한 태양광 모듈이 직렬 연결된 태양광발전시스템의 경우는 일부 태양광 모듈에만 음영이 생겨도 전체 시스템의 발전량 및 발전효율이 크게 감소한다20,21). 이러한 영향은 태양광발전시스템의 경제성과도 관련이 있다.

대부분 태양광발전시스템의 규정은 태양광발전시스템이 지켜야 하는 설치 및 유지관리 내용을 다루고 있다. 태양광발전시스템의 설계 및 설치 단계에서는 충분한 일사량 확보를 위한 최적의 위치와 각도 등을 고려해야 한다. 운영 단계에서는 효율적인 시스템의 운영을 위한 유지관리 내용을 현재 다루고 있다. 본 연구에서는 건축물의 설계 단계와 태양광발전시스템의 설계 및 운영 단계에서 태양광발전시스템의 일사량 보호를 위해 별도의 태양광 권리를 인정하거나 주변 건축물의 위치나 높이 등 변화에 따른 일조권과 공중권의 권리가 활용될 수 있는 것으로 판단한다. 이를 위한 법적 및 제도적 측면에서의 방안으로 태양광 권리를 인정하는 것과 신축 및 리모델링 건축물의 높이와 위치를 규제하는 법적 기준을 강화하는 것과 태양광발전시스템 관련 일조권과 공중권 활용에 대한 명확한 가이드라인을 제공하는 것이 필요하다. 또한, 태양광발전시스템의 일사량 침해와 관련하여 분쟁을 해결할 수 있는 절차도 구축되어야 할 것으로 보인다.

3. 국내외 관련 사례 및 동향

3.1 국내 분석

(1) 다세대주택 신축 사례(2016년)

국내에서 태양광발전시스템과 관련된 일조권 분쟁의 대표적인 사례는 2016년의 판례로 볼 수 있다22,23). 이는 주거지역 내 다세대주택 신축으로 인한 일사량 침해가 인근 소규모 태양광발전시스템의 발전량 손실을 야기한 사건으로, 국내 최초로 이에 대한 피해 배상 판결이 내려졌다.

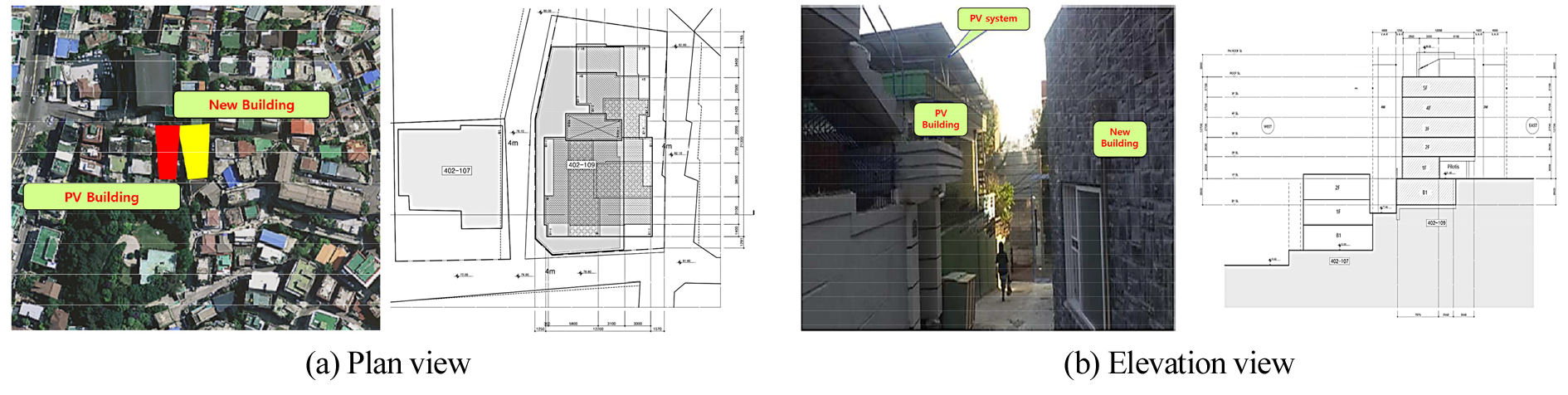

해당 사례에서 피해를 입은 건축물은 Fig. 1과 같이 지하 1층과 지상 2층 규모로 연면적이 198.97 m2였고, 옥상에 15.6 kW 용량의 태양광발전시스템을 2012년 12월에 설치했다. 이 시스템의 태양광 모듈은 LG260SIC-14 모델의 용량 260 W였고, 어레이는 총 60장의 모듈이 6직렬 2병렬의 5개 군으로 구성되어 경사각 5°로 정남향에 설치되었다. 초기 설치 비용은 약 5,300만원으로 공개되었다.

문제가 된 가해 신축 건축물은 2015년 9월 15일에 준공된 지하 1층과 지상 5층 규모의 다세대주택으로 연면적이 883.49 m2였다. 이 건축물은 태양광발전시스템이 설치된 건축물의 동쪽에 위치하였고, 두 건축물 사이의 이격거리는 3 m였다. 그리고 신축 건축물은 태양광발전시스템이 있는 기존 건축물보다 약 7 m 더 높아, 상당한 그림자를 드리우는 결과를 초래했다. 이로 인해 태양광발전시스템은 오전 11시까지 직사광선을 받지 못하는 상황이 발생했다. 이러한 상황에서 2015년 7월부터 11월까지의 기간 동안 태양광발전시스템의 발전량이 약 10% 감소한 것으로 추정되었다. 이에 대해 법원은 약 230만원의 피해금액 배상을 판결했다. 이는 신청인이 청구한 금액 8,100만원에 비해 상당히 적은 금액이지만, 태양광발전시스템에 대한 일사량 침해를 인정했다는 점에서 의미가 있는 판결이라고 할 수 있다.

Fig. 1

Plan and elevation views of PV system shading case due to new multi-family housing construction (Source: Ministry of Environment, First decision on compensation for damage to solar power generation caused by sunlight obstruction, Press Release, 2016.02.02. & Oh, M., and Kim, K., A Study on Prediction and Adjustment of Disputes Amount of Power Generated by the PV System by the Peripheral Structure Shadow, Journal of the Korean Solar Energy Society, Vol. 39, No. 2, pp. 11-22, 2019)

(2) 공장 신축 사례 (2020년)

2020년에는 60 kW 용량의 지상형 태양광발전시스템의 음영 피해와 관련된 감정평가 사례가 있었다24). 이 사례는 기존 태양광발전시스템 앞에 공장이 신축 건축물로 들어서면서 발생한 음영으로 발전량 감소에 대한 법원 소송 사건의 감정평가였다. 해당 사례에서 피해를 입은 태양광발전시스템은 3개의 호기로 구성된 태양광발전소의 일부였다. 각 호기의 발전 시작 시점은 3호기와 4호기가 2015년 6월, 5호기가 2015년 8월이었다. 피해 대상인 5호기는 60 kW 용량의 지상 설치형 태양광발전시스템이었다.

문제가 된 가해 신축 건축물은 2019년 1월 23일에 사용 승인을 받았고, 이 건축물로 인해 5호기의 태양광발전시스템에 음영이 발생하여 발전량이 감소하였다. 감정평가는 건축물의 신축 이전 3년(2016년 ~ 2018년)과 신축 이후 1년(2019년)의 발전량을 비교하여 피해를 산정했다. 그 결과, 5호기는 신축 이전 3년 평균 대비 2019년의 일평균 발전시간이 약 5.35% 감소한 것으로 나타났다. 반면, 3호기와 4호기는 오히려 약 0.8% 증가하여 5호기만이 신축 공장의 영향을 받았음을 보여주었다.

이 사례에서는 소송 과정에서 참고자료의 역할로 감정평가가 수행되었기 때문에 피해배상액이나 최종 판결 결과에 대한 정보가 제공되지 않았다. 이 감정평가는 크게 세 단계로 진행되었다. 첫 번째 단계에서는 발전량 및 발전시간의 감소분을 산정했다. 일평균 발전시간 및 연간 총 발전량 감소분은 시스템별로 연도별 일평균 발전시간의 변화와 설치 유형에 따른 발전효율, 신축 건축물의 공사기간 동안 발생한 음영 피해 등을 고려하여 결정되었다. 두 번째 단계에서는 발전량 감소분과 그에 따른 손실 금액을 산정했다. 이 과정에서는 기준시점과 산정기간을 설정하고, REC (Renewable Energy Certificate, 신재생에너지 공급인증서) 가중치와 발급량, SMP (System Marginal Price, 계통한계가격)와 REC 단가를 결정하여 신축 건축물의 음영 유무에 따른 분석을 수행했다. 마지막 단계에서는 장기적인 발전량 감소분과 그에 따른 손실 금액을 산정했다. 이를 위해 시스템의 예상 가동 연한을 결정하고, 태양광 모듈의 발전성능 저하율을 적용했다. 또한 앞서와 마찬가지로 REC 가중치와 발급량, SMP 및 REC 단가를 결정했다. 이후 운영비용을 고려하여 장래의 운영수익을 현재 가치로 환산했다. 해당 감정평가를 진행한 감정평가사와의 별도 인터뷰에 따르면 평가 과정에서 가장 큰 어려움은 관련 자료 수집에 많은 시간이 소요되고, 이러한 유형의 감정평가에 대한 공식화된 절차나 지침이 없어 개별적으로 평가 근거를 마련해야 한다는 점이었다.

3.2 국외 분석

국외에서는 일조권의 개념을 태양광발전시스템으로 확장하여 적용할 수 있도록 법적으로 인정하고 보호하려는 움직임을 보이고 있다. 미국은 태양광 접근권(Solar Access Rights)을 통해 일사량 침해에 의한 태양광발전시스템의 발전 효율 저하 문제에 접근하고 있다25). 태양광 접근권은 건축물이나 토지 소유자가 태양광발전시스템을 방해받지 않고 설치 및 운영할 수 있는 권리를 의미한다. 태양광 접근권에 대한 접근은 주별로 상이하다26). 캘리포니아 주는 태양광 보호법으로 태양광 권리법(Solar Rights Act)과 태양광 그늘법(Solar Shade Act)을 통해 태양광발전시스템의 소유자를 보호하고 있다. 태양광 권리법은 태양광발전시스템을 설치할 수 있는 권리를 보호하는 법이고, 태양광 그늘법은 태양광발전시스템이 설치된 이후에 음영을 발생시키는 식물이나 나무 등으로 인한 방해를 규제하는 법이다27). 캘리포니아 주의 한 주택단지 사례에서는 인근 고층 건축물로 인해 태양광발전시스템의 발전 효율이 약 20% 감소한 것으로 보고되었다. 이 사건에서 법원은 태양광 접근권을 재산권의 일종으로 인정하여 신축 건축물의 높이를 제한하고 손해배상을 인정하였다. 이외에 뉴욕 주와 몬태나 주와 같이 일부 주에서는 태양광 지역권(Solar Easements)을 적용하고 있다28,29). 태양광 지역권은 주변 부지의 변화로 인해 발생하는 태양광발전시스템의 일사량 침해와 관련하여 부동산 소유자인 이웃과 협상할 수 있는 권리이다.

독일은 재생에너지법(EEG; Renewable Energy Sources Act, 2000)으로 태양광발전시스템에 대한 법적 보호가 이루어지고 있다30). 독일 연방대법원은 2016년 7월 22일에 이웃 건물의 증축이 기존 태양광발전시스템에 음영을 발생시킨 영향에 대해 시스템의 경제성이 현저하게 저하된 경우는 일조권 침해를 인정할 수 있다고 했다31). 일본 도쿄에서는 신축 건축물과 태양광발전시스템을 연계하여 규정 및 제도를 검토하고 있으며32), 영국은 태양광 권리법(Right to Light Act)과 관련하여 태양광발전시스템이 설치된 구역에 대한 보호의 필요성을 언급하였다33).

3.3 국내외 차이점 및 시사점

국내와 국외는 태양광발전시스템의 일사량 보호에 대해 몇 가지 주요 차이점과 시사점이 있었다. 가장 큰 차이점은 법적 기준과 분쟁 해결 절차였다. 국내의 경우, 태양광발전시스템과 일조권에 대한 법적 기준이 미비하여 주로 민사소송을 통해 분쟁을 해결하고 있다. 반면, 국외에서는 이에 대한 명확한 법적 규정을 갖추고 있거나 필요성을 인지하여 조정이나 전문가 중재 등으로 해결하고자 한다.

시사점은 차이점을 참고한 국내의 태양광발전시스템 관련 제도의 개선에 있다. 먼저, 태양광발전시스템과 일조권에 관한 법적 기준을 명확히 정립할 필요가 있다. 다음으로는 분쟁 전 단계에서 사용할 수 있는 일사량 침해 위험 평가 시스템의 구축과 함께 효율적인 분쟁 해결 절차와 구체적인 손해배상 산정 기준이 마련되어야 한다. 더불어 해외의 태양광 접근권 개념의 도입 및 법제화를 검토가 필요하다. 이러한 제도적 개선은 단순히 현재의 분쟁 해결에만 도움이 되는 것이 아니라 향후 증가할 것으로 예상되는 관련 분쟁을 예방하고, 해결하는데 기여할 수 있을 것으로 생각된다.

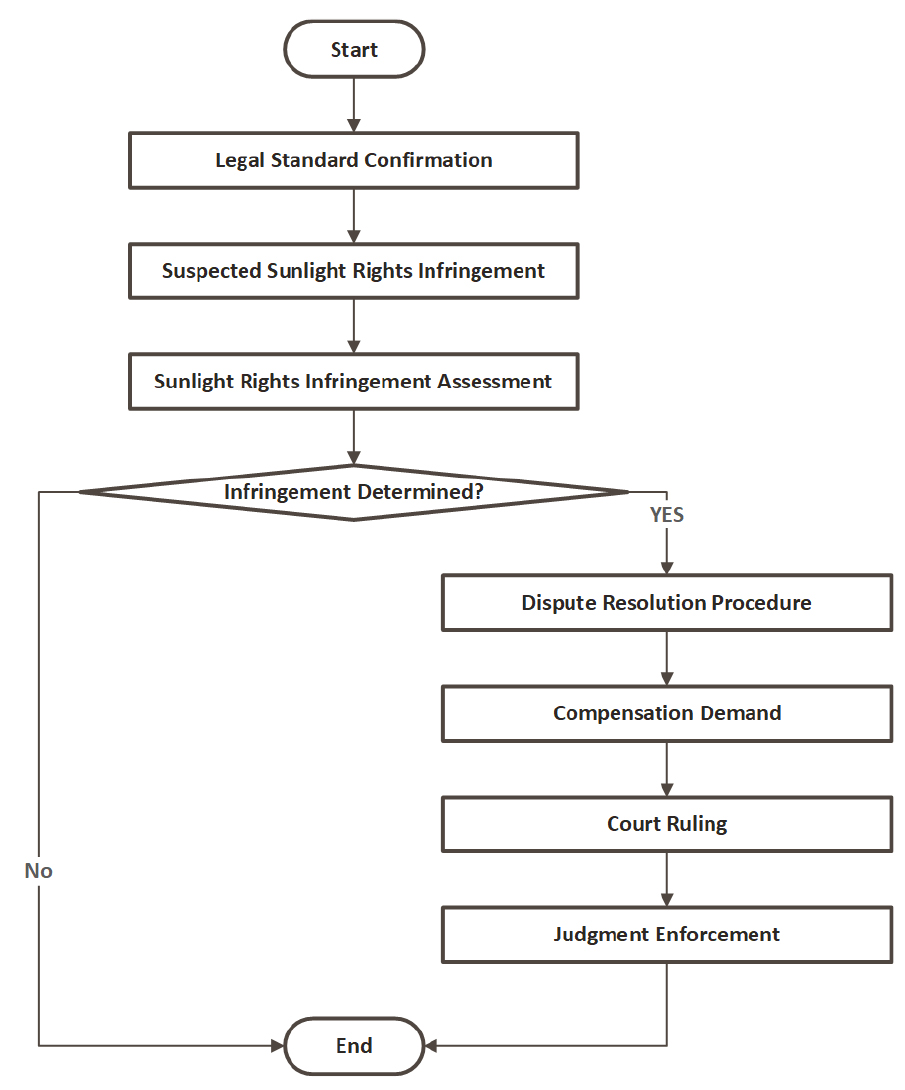

Fig. 2는 현재 국내의 일조권 보호를 위한 법적 절차의 순서도를 보여준다. 이 순서도는 법적 기준 확인부터 시작하여 일조권 침해 의심, 평가, 판단 과정을 거쳐 최종적으로 분쟁 해결 절차, 보상 요구, 법원 판결, 판결 이행에 이르는 전체 과정을 나타낸다. 해당 절차를 참고하여 태양광발전시스템의 일사량 권리 관련 손해보상 절차를 구축할 수 있다.

4. 손해보상 절차 제안

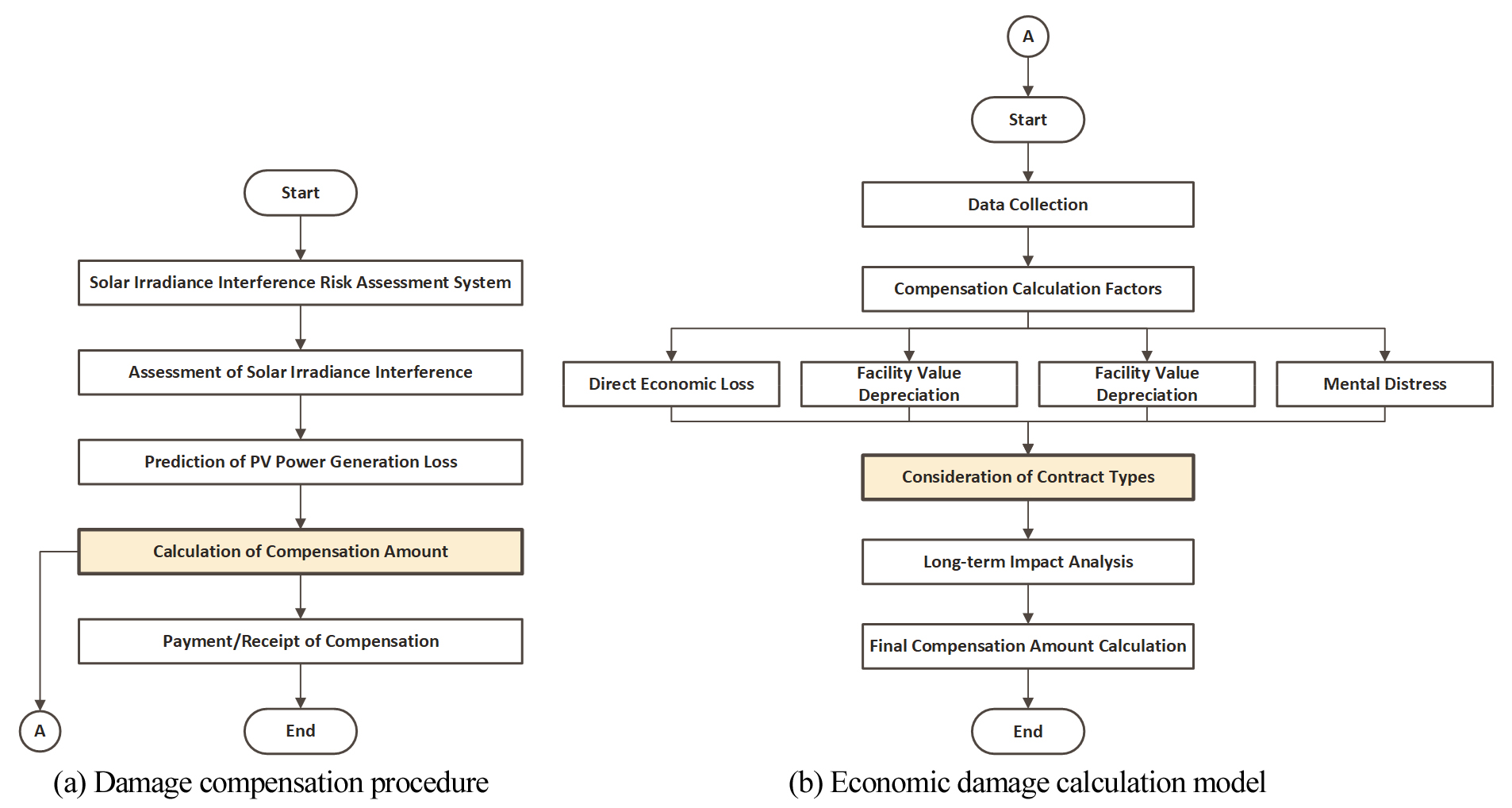

본 연구는 현재 태양광발전시스템의 손해보상 체계가 직면한 복잡성과 구체적인 보상금 산정 방법의 부재라는 핵심적인 문제점들을 해결하고자 한다. Fig. 3에서 제안하는 단순화된 보상 절차와 경제적 손해 산정 모델은 이러한 문제의 해결책으로, 객관적이고 공정한 보상금 산정의 기반을 제공한다.

태양광발전시스템의 손해보상 절차는 Fig. 3(a)와 같이 크게 다섯 단계로 구성하여 본 연구에서 제안하고자 한다. 첫 번째 단계에서는 일사량 침해 위험 평가 시스템을 도입하여 평가하는 단계이다. 일사량 침해 위험 평가 시스템은 건축물을 신축 및 리모델링하기 전인 설계 단계에서 주변 환경을 분석하고, 예상되는 일사량 침해의 위험을 평가하는 것으로 건축주에게 충분한 정보를 제공함으로써 불필요한 분쟁을 예방하고 태양광발전시스템의 효율적인 운영을 보호할 수 있다. 두 번째 단계인 일사량 침해 정도 파악 단계에서는 신축 건축물이나 시설물로 인한 일사량 침해율을 과학적이고 객관적인 방법으로 파악한다. 세 번째 단계인 태양광발전 손실량 예측 단계에서는 신뢰성 있는 예측 모델을 사용하여 태양광 발전량의 손실 정도를 수치화한다. 두 번째와 세 번째 단계에서는 해당 지역의 기후 조건, 태양광발전시스템의 사양, 설치 각도 등 다양한 요소를 고려해야 한다. 따라서 정밀한 음영 및 태양광발전 손실량 분석을 위해 전문적인 태양광 시뮬레이션 프로그램인 SAM (System Advisor Model), PVsyst, Solar Pro 등34)을 적극적으로 활용한다. 또한, 장기적으로 태양광 발전량 감소를 예측하기 위해 기존 발전 데이터와 기상 데이터를 활용한 빅데이터 분석과 인공지능 기술을 활용한 예측 방법의 적용도 고려해 볼 수 있다. 네 번째 단계는 손해보상금 산정 단계로 발전량 감소에 따른 직접적 경제적 손실과 태양광발전시스템의 가치 하락, 초기 투자비용의 회수 지연, 정신적 손해 등을 종합적으로 고려한다. 마지막으로 보상금 지급 및 수령 단계에서는 양 당사자 간의 합의를 위한 중재 절차와 보상금 지급 지연 또는 거부 등에 대한 법적인 처리를 한다.

Fig. 3(b)는 손해보상 절차의 네 번째 단계인 태양광발전 손해보상금 산정 단계에서 활용되는 경제적 손해 산정 모델을 제안한 것이다. 해당 모델은 현행 신재생에너지설비의 계약유형별 특성35)을 반영하여 시장거래, 전력구입계약(PPA), 상계거래 등 다양한 거래 방식에 따른 손해 산정 기준이 적용되어야 한다. 또한, 전기요금의 계시별 변동성, 정부의 보조금 정책, 신재생에너지 관련 제도의 변화 등을 고려할 필요가 있다. 장기적인 영향 분석을 위해서는 확률론적 접근 등을 통한 미래 수익 변화 예측과 위험성 분석이 요구된다. 태양광발전시스템의 설비 가치 하락을 산정할 경우는 설비의 잔존 가치, 예상 수명, 초기 투자비용의 회수 기간 연장에 따른 손실을 포함해야 한다. 기타 손해로는 일사량 침해로 인한 정신적 고통이나 생활의 질 저하 등이 고려될 수 있다. 최종 보상금 산정에서는 일조권 상 주택가격 하락분의 수익환산액 개념을 적용하여 설비 가치 하락분에 대한 일실이익 계산 방식을 고려할 수 있다. 이러한 종합적인 접근을 통해 본 연구는 현재의 문제점을 극복하고, 태양광발전시스템의 손해보상에 대한 보다 합리적이고 효과적인 체계 구축에 기여하고자 한다.

5. 결 론

본 연구는 도심 건축물의 고층화 및 고밀화 추세로 인해 태양광발전시스템의 일사량 확보가 점점 어려워지고 있으며, 이로 인해 발생하는 태양광발전시스템의 효율 저하와 경제성 악화라는 문제에 주목하고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 주변 건축물의 변화로 인한 태양광발전시스템의 효율 저하에 대해 법적, 이론적 고찰과 사례 및 동향 분석을 기반으로 손해보상 절차를 제안한다. 국내의 현행 법체계에서는 일조권을 인정하고 있으나, 태양광발전시스템에 특화된 권리는 아직 명확히 정립되지 않은 상태이다. 반면, 미국 등 주요 국가에서는 태양광발전시스템의 일사량을 보호하는 별도의 권리를 도입하고, 관련 법규를 정비하고자 하는 추세이다. 이를 바탕으로 본 연구에서는 태양광 권리에 대한 법적 근거의 마련과 함께 공식화된 분쟁 해결 절차로 손해보상 절차를 체계적인 분쟁 해결의 대응책으로 제안하였다. 이는 현재의 법적 공백을 해소하고 태양광발전시스템 소유자의 권리를 보호하는 데 중요한 역할을 할 것이다. 손해보상 절차는 일사량 침해 위험 평가와 일사량 침해 정도 파악, 태양광발전 손실량 예측, 손해보상금 산정, 보상금 지급 및 수령의 총 5단계이다. 특히, 태양광발전 손해보상금 산정 단계에서는 단순한 태양광 발전량 감소뿐만 아니라 장기적인 경제성 저하, 초기 투자 회수 기간 연장 등을 복합적으로 고려해야 한다는 점을 강조하며, 기존 일조권 침해 보상과는 차별화된 접근이 필요함을 시사한다. 본 연구에서 제안한 태양광발전시스템의 권리 보호와 손해보상 절차는 개인의 재산권 보호뿐만 아니라, 국가적 차원에서 제로에너지건축물 보급 촉진과 탄소중립 목표 달성에도 중요할 역할을 할 것으로 기대된다. 향후 연구에서는 더 많은 국내외 사례 분석과 장기적 영향 평가를 통해 태양광발전 손해보상금 산정 단계에 활용할 수 있는 구체적이고 실질적인 산정 모델을 개발할 계획이다.