1. 서 론

2. 실험 계획

2.1 실험 조건

2.2 피험자 피부 온도 측정

3. 결과 분석 및 토의

3.1 피부 온도 분석 결과

3.2 남녀간 피부온도 변화 특성

3.3 발 히터 유형별 피부온도 변화 특성

4. 결 론

1. 서 론

개별공조시스템(PACS, Personal Air Conditioning System)은 개별 재실자가 쾌적한 실내환경 조절을 위해 자신의 업무공간에서 국부적으로 온도와 습도를 조절할 수 있는 공조 방식이다. PACS는 건물의 공조 시스템을 실별 또는 존별로 제어하는 대신, 개별 재실자의 거주공간만을 냉난방, 공조할 수 있어 에너지 소비를 줄일 수 있으며, 제로에너지건축물에서 냉난방 설계 및 제어, 운영에 필요한 기술이다. 전반적인 실내 공조설비를 지속적으로 모니터링하면서 국부적인 냉난방장치를 제어함으로써 개별 재실자의 온열쾌적감을 만족시킬 수 있다. 그리고 PACS는 개별 재실자의 온열감을 고려하여 국부적인 냉난방장치를 효율적으로 사용할 수 있도록 설계, 제어함으로써, 불필요한 에너지 낭비를 줄이고, 필요한 거주영역에만 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있다. 또한 PACS는 개별 재실자들이 실내 온열환경에 빠르게 적응할 수 있도록 제어 운전이 가능하다.

공조되는 실내 공간에서 피부 온도는 인체의 체온조절에 중요한 역할을 하며, 거주자의 열쾌적과 인체의 전반적인 열 평형에 큰 영향을 미친다. 인체의 피부 온도는 피부 혈관 확장, 수축 및 혈압과 같은 생리적 반응와 관련되어 변화되며, 개별 재실자의 온열감과 열쾌적에 직접적으로 영향을 미친다1). 일반적으로 공조되는 공간에서 설치되는 냉난방장치의 특징에 따라서 실내 온열환경은 물론 재실자의 온열감에 대한 반응도 달라진다. 특히 오피스 건물의 난방에서 전기히트펌프(EHP, Electric heat pump) 시스템과 같이 천장에 설치된 실내기를 이용하여 온풍을 급배기하는 경우, 수직온도 성층화로 인해 재실자에게는 불쾌적이 야기되며 불필요한 에너지 소비가 야기된다. 이에 개별 재실자에게 국부적인 난방장치를 사용하도록 하는 것은 재실자별로 요구되는 서로 다른 온열환경 조건을 제공함으로써 인체의 온열감을 개선해 나갈 수 있다.

Arens et al. (2006)의 연구2)에서는 특정 신체 부위에 국한된 인식이 신체 전체의 온열 쾌적감에 영향을 미칠 수 있음을 밝혔다. He et al. (2018)의 연구3)에서는 엉덩이, 다리, 발과 같은 특정 신체 부위에 서로 다른 국부 난방장치(heated chairs and leg warmers)를 조합하여 사용하여 피험자 실험을 수행한 결과, 서로 다른 국부난방 장치를 각각 개별적으로 사용하는 것보다 함께 사용한 경우에 피험자의 전반적인 온열쾌적감과 만족감이 개선되는 것으로 나타났다. Wang et al. (2021)의 연구4)에서는 추운 사무실 환경에서 재실자의 국부적인 바닥 난방 매트가 피험자의 열쾌적에 미치는 영향을 조사하였다. 그 결과, 발의 열 감각이 전반적인 신체 감각보다 더 빠르게 반응한다는 사실을 알 수 있었다. 그러나 이러한 연구는 다른 신체 부위에 대한 국부적인 난방의 영향을 조사하지 않고 특정 신체 부위(주로 발과 엉덩이)에 난방장치를 사용하는 것으로서 그 연구에 한계가 있었다. 또한 허리, 복부, 무릎 등 신체 부위를 국부적으로 난방하는 경우에 대한 인체의 쾌적 연구는 널리 진행되지 않았으며, 추운 실내 환경조건에서 신체의 특정 부위에 대한 난방조건이 온열감에 미치는 영향은 아직 연구가 부족한 상황이다. Zhang et al. (2010)의 연구5)에서는 추운 실내 환경에서 피험자의 전반적인 열쾌적이 주로 손과 발의 피부온도에 영향을 받는다고 제안하였다. 반면, Wang et al. (2019)의 실험6)에서는 겨울철에 다리, 허벅지, 등, 팔뚝을 국부적으로 난방하는 것이 더 중요하다고 밝히고 있다. Zhang and Zhao (2007)의 연구7)에서는 국부적으로 신체를 냉방하는 경우의 실험을 진행하여, 인체 19개 부위의 국부적인 피부온도 변화 및 전체 피부 온도 변화를 조사하였다. 그 결과, 국부적으로 냉방하는 경우, 가슴, 등, 엉덩이의 영향이 큰 반면, 발은 상대적으로 온열감에 미치는 영향이 작은 것으로 나타났다. Lee et al. (2021)의 연구8)에서는 국부적인 난방 장치를 이용하여 난방하는 경우, 피부온도 변화나 피부 혈관 확장 반응이나 뇌파와 같은 생리적 변수에 미치는 영향에 대한 연구를 수행하였다. 특히 국부적인 피부온도 변화는 혈압과 심박수의 변화로 인해 냉방 또는 난방 환경 조건에서 인체의 온열감에 영향을 미칠 수 있다. Madaniyazi et al. (2016)의 연구9)에서는 22 ~ 28℃의 온도 범위 내에서 혈압과 심박수는 쾌적온도와 상관성을 나타났으며, Madsen and Nafstad (2006)의 연구10)에서는 혈압과 심박수가 외기온의 계절적 변화와 연관됨을 알 수 있었다. 지금까지의 선행 연구에서는 온도 성층화 문제를 개선하기 위해 사용되는 발 히터의 적용 방식(유형)별 차이에 대한 연구가 미흡한 상황이다. 또한 인체의 국부적인 난방방식에 대한 피부온도 변화에 대한 남녀간의 차이에 대해서 명확하게 밝히지 않고 있다.

본 연구에서는 서로 다른 국부적인 난방장치의 사용조건에 따라 남녀간 피부 온도 반응을 비교 분석하고자 하였다. 이를 위해 서로 다른 유형의 발 히터를 적용하여 발 히터 유형이 남성과 여성 모두의 피부 온도 조절에 어떤 영향을 미치는지 분석하였으며, 국부적인 난방장치의 조건별로 남녀 피험자별 피부온도 변화를 비교하였다.

2. 실험 계획

2.1 실험 조건

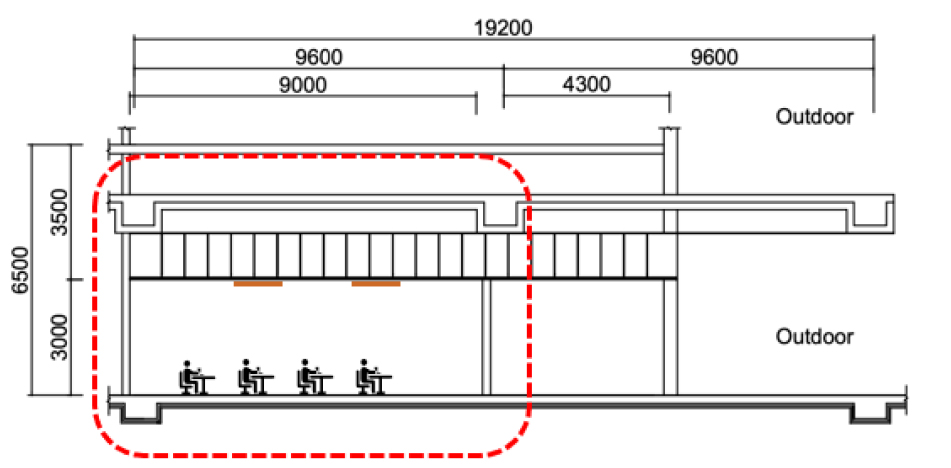

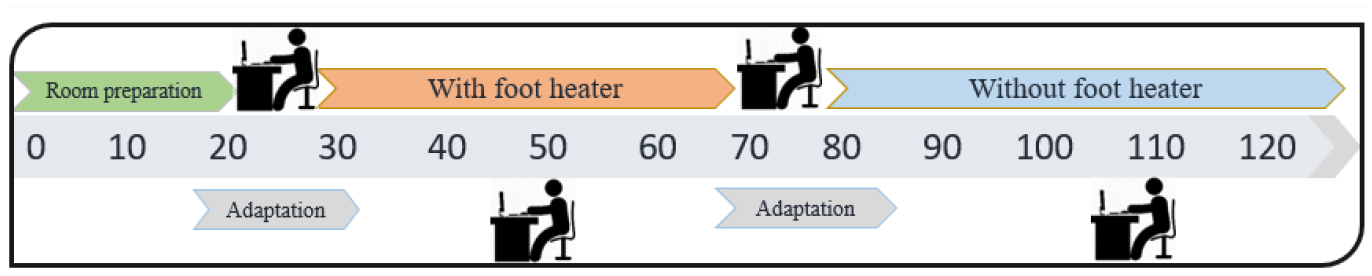

본 연구에서는 Fig. 1과 같이 피험자 실험은 서울지역 E대학교의 실험실에서 진행하였다. 심혈관 질환과 호흡계 질환이 없는 20 ~ 50대까지의 성인 남녀를 대상으로 피험자를 모집하였으며, 흡연 여부나 음주 여부, 약물 복용 등의 상황을 종합적으로 고려하여 Table 1과 같이 남자 5명, 여자 6명으로 총 11명의 피험자를 대상으로 실험을 진행하였다. 피험자들에게 실험 전날에 과도한 음주나 흡연, 운동을 피하고 일상적인 수면시간을 유지할 수 있도록 안내하였다. 동일한 실내 환경 조건에서 실험을 진행하기 위해 천장에 설치된 EHP의 난방설정온도는 각각 22℃와 26℃로 구분하여 실험 시작 전에 실내 온도를 일정한 상태를 유지하도록 하였다. 실험실 내부에 실온과 실내습도, 흑구온도, 기류 속도를 측정하면서 전반적인 실내 온열환경이 일정하게 유지될 수 있도록 하였다. 그리고 외부 일사 유입이 없는 실험실 내에서 천장조명을 일정하게 켠 상태로 피험자 실험을 수행하였다. 그리고 남성과 여성 피험자 모두 착의량은 0.66 clo로 동일하게 유지하였다. Table 1과 같이 남녀 피험자는 두 그룹으로 나누어서, 각각 발 히터 A유형이나 또는 발 히터 B유형을 사용하도록 각각 지정된 자리에 배치하였다. 실험 전에 각 참가자는 술과 담배를 피하는 등 특정한 생활 방식을 유지하도록 하였다. 실험 시작하기 전에 연령, 체중 등 기본 정보를 기록하고 설문지를 작성하여 개인 정보를 기록하였다. Fig. 2와 같이 본 실험은 120분 동안 진행되었으며, 피험자가 실험을 준비하고 본 실험에서 온열환경에 적응하는 동안 실내 온열환경 조건 데이터를 지속적으로 수집하였다. 본 연구에서는 전체 실험 시간 동안 국부적인 난방장치의 작동에 따른 인체의 반응을 평가하기 위해 발 히터를 사용한 피험자 실험(40분)과 발 히터를 사용하지 않은 조건에서의 피험자 실험(40분)을 수행하였다. 국부적인 난방장치를 사용하기 전, 실험 초반 20분은 피험자가 실험실의 온열환경 조건에 적응할 수 있도록 하였으며, 발 히터의 사용 여부를 바꾸는 중간에도 10분동안 실험실의 온열환경 조건에 적응할 수 있도록 하였다.

본 연구에서는 Table 2와 같이 서로 다른 기능을 갖는 발 히터 A유형과 발 히터 B유형을 국부적인 난방장치로 사용했다. 발 히터 A유형은 발열 패드가 발바닥에 직접 닿도록 디자인된 것으로서 재실자가 발바닥을 직접 접촉에 의해 난방하도록 제어된다. 발 히터 A유형은 그래핀 난방 필름(Graphene heating film)을 발열 패드 내부에 설치하여 전기를 인가하면 발열된다. 이에 비해 발 히터 B유형은 파티션 월 형태로서, 탄소 면상 발열체(carbon heater)를 작은 파티션 패널 내부에 설치하여 전기로 구동하는 난방장치이다. A유형에 비해 B유형은 방열되는 면적이 다소 넓고, 책상 하부에 수직으로 세워져 피험자의 종아리 부위를 넓게 난방할 수 있도록 하였다. 본 연구에서는 인체와의 열교환방식에 따라 직접 접촉에 의한 국부적인 난방과 저온 패널로 인한 복사방식으로 크게 구분하여 2개의 서로 다른 유형의 국부적인 난방장치를 서로 다른 설정 실온을 갖는 온열환경 조건에서 비교 실험을 진행하였다. 각 유형의 국부적인 난방장치 사용 여부에 따라 인체의 각 신체 부위별 피부 온도 변화 특성에 대해서 조사 분석하였다.

Table 1.

Participants’ information

Table 2.

Description of foot heater types

2.2 피험자 피부 온도 측정

본 연구에서는 남녀 피험자별로 서로 다른 유형의 발 히터 사용에 따른 국부적인 난방이 인체의 각 부위별 피부온도에 미치는 영향을 평가하기 위해 적외선 열화상 카메라를 이용하여 실험 기간동안 피부 온도를 측정 분석하였다. Table 3과 같이 적외선 카메라를 이용하여 열화상 이미지를 캡처하여 이마, 목 뒤, 손목, 손가락, 발 등 특정 신체 부위의 온도 변화를 모니터링하였다. 이러한 측정 방식을 통해 피험자가 실험 중간 주변 환경 요인에 의한 영향을 최소화하면서, 인체의 각 부위가 국부적인 가열에 어떻게 반응하는지를 종합적으로 분석하였다. 본 연구에서는 발 히터의 유형 및 작동 여부에 따라 인체 피부 온도 변화에 미치는 영향을 조사하기 위해 총 120분 동안 피험자 실험이 진행되었다. 이 타임라인은 국부적인 난방장치의 사용 여부에 대한 신체의 각 부위별 피부온도 반응을 비교 평가하기 위한 것으로서, 발 히터의 작동 경과 시간에 따른 인체의 반응 변화를 분석하기 위해 국부난방장치의 사용여부에 따라 각각의 분석 시점을 0분(실험 시작 시점), 20분 경과 후, 40분 경과 후로 구분하여 분석하였다. 그리고 국부적인 난방장치 사용에 따른 남녀간의 반응 차이와 히터 유형별 피부온도 반응에 대한 유의성을 평가하기 위해 Minitab 프로그램을 이용하여 ANOVA분석을 수행하였다.

3. 결과 분석 및 토의

3.1 피부 온도 분석 결과

Table 4은 A유형의 발 히터를 각각 여성과 남성에게 적용한 경우로서, 실내 설정온도 22℃와 26℃ 조건에서 인체의 각 부위별 피부온도이다. 여성은 목 뒤 쪽의 피부온도가 초기에 평균 32.2℃, 표준 편차 1.7℃인 반면, 남성은 각각 34℃, 표준 편차 0.4℃이다. 국부난방장치를 40분 작동한 결과, 남녀 모두 평균 피부온도는 눈에 띄게 감소했다. 여성과 남성은 각각 평균 32.9℃, 34.4℃로 변화되었다. 손가락 부위의 경우, 여성은 초기에 피부온도가 평균 28.2℃, 표준편차 4.7℃인 반면, 남성은 평균 33.9℃로 시작하였다. 이마 부위의 피부 온도는 여성은 평균 31.9℃, 남성은 평균 33.5℃로 나타났다. 실내 설정온도를 26℃로 실험을 진행한 경우, 실험 초기 여성은 목 뒤 쪽의 피부온도가 34.3℃, 남성은 35.2℃로서 약간의 차이를 보였다. 발 히터의 사용 여부에 따라 신체 각 부위에서 측정된 피부온도는 성별에 따라 크게 다르게 반응하는 것을 알 수 있었다.

Table 4.

Skin Temperatures with and without Type A Foot Heater

A유형의 발히터를 사용한 경우, 일반적으로 남성은 두 설정 온도 조건에서 모두 특히 목 뒤 부위와 이마부위에서 여성보다 더 높은 피부 온도로 나타났다. 두 성별 간의 평균 피부온도 차이는 실험 시작 시(0분)에 더 두드러진다. 예를 들어, 설정온도 26℃ 조건에서 남성의 손가락 부위 피부온도는 여성에 비해 실험 전반에 걸쳐 더 높은 평균값으로 나타났다. 또한, 발 히터로 인한 피부온도의 변화는 여성에게서 더 뚜렷하게 나타났다. 즉, 표준 편차의 크기가 크게 나타날수록 피부온도 반응의 변동성이 크다는 것을 확인할 수 있었다. 신체 각 부위를 비교한 결과, 이마와 손가락과 같은 부위는 피부온도 변화가 더 크게 나타나서 다양한 주변 환경 조건에 대한 신체의 생리적 반응 차이가 두드러지는 것으로 나타났다.

Table 5는 여성과 남성을 위한 B유형의 발 히터를 적용한 경우, 실내 설정온도를 22℃와 26℃로 다르게 실험하여 각각 여성과 남성의 인체 각 부위별 피부 온도 측정값을 나타낸 것이다. 여성의 경우 실내 설정온도를 22℃로 실험했을 때 목 뒤 부위의 피부온도는 평균 33.1℃, 표준 편차 0.7℃로 나타났으며, 비교적 안정적으로 유지되면서 40분 이후에는 평균 32.9℃, 표준편차 0.3℃로 나타났다. 손가락 부위는 평균 28.2℃, 표준 편차 4.7℃로 시작하여 평균 25.9℃, 표준 편차 4.6℃로 약간의 변동성을 확인할 수 있었다. 발부위의 피부온도는 초기에 평균 25.6℃로 나타났으며, 40분 경과 후에 25.9℃로 나타나 약간의 변동이 나타남을 알 수 있었다. 이마 부위는 초기에 평균 31.9℃에서 시작하여 40분 경과 후에 32.3℃까지 약간 올라갔다. 손목 부위는 초기 평균 32.5℃에서 시작하여 40분이 경과 후 실험이 끝날 때까지 32.1℃에서 나타났다. 실내 설정온도를 26℃로 한 경우, 목 뒤 쪽 부위는 초기에 평균 34℃에서 40분 경과 후 평균 34.4℃로 소폭 증가하였다. 손가락 부위는 초기에 평균 29.9℃로 시작하여 40분 경과 후 평균 32.9℃에 도달하여 상당한 피부온도 변화가 나타남을 알 수 있었다. 마찬가지로 발 부위는 초기에 평균 28.5℃에서 40분 경과 후 30.1℃로 증가한 반면, 손목 부위는 초기부터 33℃ 부근에서 비교적 안정적으로 유지되었다. 실내 설정온도를 22℃로 실험한 경우, 남성은 목 뒤 부위 피부온도가 실험 초기 평균 33.6℃에서 40분 경과 후에 34.3℃로 증가하였다. 손가락 부위는 실험 초기 평균 30.3℃, 표준 편차 1.9℃로 시작하여 실험이 끝날 때까지 31.8℃내외로 상승하였다. 발 부위는 실험 초기 평균 28.2℃에서 시작하여 40분 경과 후에 거의 28.2℃까지 안정적인 온도를 유지하였다. 이마 부위는 실험 초기 평균 33.5℃에서 시작하여 40분 경과 후에 평균 33.8℃에 도달하여 약간 상승하는 것으로 나타났다. 손목 부위는 실험 초기 평균 31.1℃에서 40분 경과 후에 32.9℃로 완만하게 증가하였다. 실내 설정온도를 26℃로 실험한 경우, 목 뒤 부위 피부온도는 평균 34.3℃에서 40분 경과 후에 34.8℃로 증가하였고, 손가락과 발 부위의 피부온도는 지속적으로 증가하였다. 이마 부위는 평균 33.7℃에서 시작하여 40분 경과 후에 평균 34.4℃까지 올라가는 반면, 손목 부위는 평균 33℃ 정도에서 안정적으로 유지되었다.

Table 5.

Skin Temperatures with and without Type B Foot Heater

3.2 남녀간 피부온도 변화 특성

B유형의 발 히터를 사용한 경우, 남성과 여성의 피부온도 변화를 비교하면 남성은 일반적으로 대부분의 신체 부위에서 평균 피부 온도가 여성보다 더 높은 것으로 관찰되었다. 특히 26℃로 실내 설정온도를 높게 유지한 경우에는 그 차이가 더 크게 나타났다. 남성의 경우, 목 뒤 부위 피부온도는 평균 26℃에서 34.8℃까지 올라갔으며, 여성의 경우 평균 34.4℃ 정도로 나타났다. 여성의 경우, 각 신체 부위별 피부온도의 표준 편차는 남성에 비해 크게 나타나 피부 온도의 변동성이 더 크게 됨을 알 수 있었다. 특히 손가락 부위의 경우, 실내 설정온도를 22℃로 제어한 조건에서 표준 편차가 4.7℃로 높게 나타났다. 이는 성별에 따라 B유형의 발 히터에 대한 생리적 반응이 다르게 나타남을 의미한다. 남녀 모두 실내 설정온도를 26℃로 제어한 경우, 발 히터에 대해 피부온도의 변화가 더 두드러진 것으로 나타났으며, 남성의 피부 온도가 여성보다 일관되게 다소 더 높게 나타났다. 남성과 여성 모두 손목 부위와 이마 부위는 실험 전반에 걸쳐 최소의 변화특성을 보임으로써, 발 히터의 국부적인 난방효과에 크게 반응하지 않은 것으로 알 수 있다. 발 히터 사용에 따른 남녀간 차이의 유의성을 파악하기 위해 ANOVA 분산 분석을 수행한 결과, 유의 확률(p-value)이 0.001로서 유의수준(0.05)보다 크게 낮게 나타남으로써 유의미한 차이를 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 발 히터를 이용한 국부적인 난방을 진행하는 경우, 피부온도와 같은 인체의 생리적 반응이 남녀별로 신체 부위별로 다르게 나타나며, 개인별 온열감과 열쾌적성도 다르게 나타날 수 있음을 의미한다.

일반적으로 남녀의 피부온도가 부위별로 다른 변화 특성을 갖는 것은 온열환경조건에 대한 생리적 반응의 차이로 설명된다. 일반적으로 남성이 여성보다 높은 신진대사율을 가지고 있으며, 이로 인해 인체에서 열 발생이 많아 본 연구에서도 피부온도가 다소 높게 나타난 것으로 판단된다. Table 1에서와 같이 본 실험에 참여한 피험자의 BMI값은 남자 25.32 ± 2.56, 여자 22.85 ± 2.40로 나타났으며, 남성 피험자들이 여성 피험자에 비해 근육량이 많아 상대적으로 BMI값이 크게 나타나 남성 피험자의 피부온도가 다소 높게 나타난 것으로 판단되었다. 또한 피부온도는 피하지방 분포에 따라 달라질 수 있으며, 피하지방이 많은 부위로 혈류가 증가하면 말단 부위로의 혈류가 줄어들 수 있다. 남성과 여성은 체지방의 분포가 다르며, 여성이 일반적으로 남성보다 체지방율이 높은 것으로 알려져 있다. 이러한 이유로 여성의 경우 손발과 같은 말단 부위 혈액 흐름이 다소 줄어들어 피부온도가 낮게 나타난 것으로 판단된다. BMI값은 체중만을 고려하기 때문에 근육과 지방을 구분할 수 없어 근육이 많거나 체지방이 많은 경우 모두 높게 나타날 수 있다. 향후 연구에서는 피험자의 신진대사 특성을 고려하기 위해 BMI를 비롯하여 체지방율에 대한 연구가 보완되어야 할 것으로 판단된다.

3.3 발 히터 유형별 피부온도 변화 특성

A유형과 B유형의 발 히터를 비교하면 신체 부위와 시간 간격에 따라 피부 온도 조절에 미치는 영향에 상당한 차이가 있음을 알 수 있었다. A유형은 실내 설정온도를 26℃로 유지한 경우에 피부 온도의 평균값이 보다 일정하고 높게 유지됨으로써 인체의 생리적 변화를 감안하면 지속적으로 국부적인 난방 효과가 나타남을 알 수 있다. B유형에 비해 A유형의 발 히터를 적용한 경우, 남성과 여성 모두 손목과 발 부위 피부온도가 상대적으로 안정적으로 유지되었으며 발 히터의 작동을 멈춘 이후에도 피부온도의 변동이 작았다. A유형의 발 히터를 사용하는 경우, 피부온도 표준 편차도 다소 낮게 나타났다. 이는 피부온도 변화를 고려할 때, 몸 전체에서 생리적 변화가 고르게 나타나서 온열쾌적이 향상될 수 있음을 의미한다. 이와 대조적으로 B유형은 손가락 부위와 목 뒤쪽 부위의 피부 온도 변동성이 더 높았으며, 이는 인체의 각 부위별로 열평형의 일관성이 상대적으로 낮음을 나타낸다. 전반적으로 두 가지 유형의 발 히터에서 피험자의 열쾌적을 향상시킬 수 있지만, 각 유형별로 인체의 각 부위별 열평형에는 다르게 영향을 미칠 수 있음을 확인할 수 있었다. B유형에 비해 A유형의 경우, 상대적으로 피부온도를 지속적으로 안정적으로 조절함으로써 국부적인 난방장치를 일정하게 제어 운영하는 데 더 유리할 수 있음을 알 수 있었다. 발 히터 유형별로 피부온도 차이의 유의성을 파악하기 위해 ANOVA 분산 분석을 수행한 결과, 유의 확률(p-value)이 0.018로서 유의수준(0.05)보다 낮게 나타남으로써 유의미한 차이를 확인할 수 있었다. 일반적으로 발바닥에는 온도를 감지하는 수용체가 넓게 분포되어 있어서 발바닥에 열을 가하는 경우, 수용체가 자극되어 몸 전체에 따뜻함을 느끼게 된다. 발바닥에 직접 열을 가함으로써 혈액 순환이 개선되어 체온 상승에 도움이 되며, 무릎 아래 근육을 이완시킴으로써 피험자들에게 전반적으로 쾌적하고 따뜻한 느낌을 준 것으로 판단된다.

4. 결 론

본 연구에서는 서로 다른 유형의 국부적인 난방장치에 따라 남녀간 피부 온도 반응을 비교 분석하였다. 발바닥을 직접 접촉하여 국부적으로 난방하는 방식(A 유형)과 저온의 복사패널을 이용하여 종아리 부위를 난방하는 방식(B유형)에 대해서 적용한 결과, 국부적인 난방에 따른 재실자의 온열감에 차이가 나타남을 확인할 수 있었으며, 발 히터의 유형별로 피부 온도 반응을 고려할 때 남녀의 차이도 나타남을 알 수 있었다. 연구 결과를 요약하면 다음과 같다.

(1) 발 히터 A유형은 발 부위와 목 뒤쪽 부위와 같은 피부온도 변화가 두드러졌으며, 다른 신체 부위에서 보다 일관된 생리적 변화 특성을 보였다. A유형 발 히터를 실내 설정온도를 26℃ 조건에서 사용한 경우, 남성과 여성 모두 피부 온도를 전반적으로 높게 유지함으로써 지속적인 난방에 대한 체감을 예상할 수 있었다. 발 히터 B유형은 특히 손가락 부위와 발 부위와 같은 피부온도의 변동성이 크게 나타났다. 이는 B유형이 국부적인 난방으로 인한 온열감을 어느 정도 제공할 수는 있지만, 피부 온도를 균일하게 유지하는 데에는 다소 불리함을 의미한다. 발바닥에는 온도를 감지하는 수용체가 넓게 분포되어 있어 발바닥을 직접 접촉하여 난방하는 경우, 몸 전체가 따뜻하게 느끼게 되며, 혈액순환이 개선되고 무릎 아래의 근육이 이완되며, 체온 조절에 도움이 되었기 때문으로 판단된다.

(2) 국부적인 난방장치의 사용에 따른 효과는 남녀간 차이가 뚜렷하게 나타났다. 남성은 여성에 비해 지속적으로 피부 온도가 상승했는데, 이는 인체에서 신진대사 특성이 남녀간에 차이가 있어서 잠재적인 생리학적 차이가 있음을 의미한다. 남성은 일반적으로 국부적인 발 히터를 사용할 때 대부분의 신체 부위에서 더 높은 피부 온도를 유지했다. A유형에서는 실내 설정 온도을 높게 한 경우(26℃), 신체 각 부위의 피부 온도를 안정적으로 유지하는 데 더 효과적이었다. 반면, 여성은 B유형을 사용한 경우 피부온도의 변동폭이 높게 나타나 더 많은 인체의 신진대사에 큰 변동성을 예상할 수 있었다. 온열쾌적과 에너지 절약을 위해 국부적인 난방장치를 적용하는 경우, 남녀 성별에 따라 발 히터의 유형과 온도 제어 조건 등을 고려한 다른 계획이 필요할 것으로 판단된다.

본 연구에서는 국부적인 난방장치로서 발 히터 유형별로 인체의 피부온도에 미치는 영향을 분석하였다. 다만, 실험에 참가한 피험자 숫자(표본 크기)가 작아서 통계적인 신뢰도를 충분히 확보하는 것이 다소 어려움이 있었다. 다양한 온열환경 조건에서 인체의 생리적 변화에 대한 연구는 피부온도 이외에도 심박수나 심박변이도, 혈압 등 다양한 변수에 대해 수행되고 있다. 또한 기존 온열쾌적에 대한 주관적 설문결과를 토대로 온열쾌적모델 개발에 대한 연구도 수행되고 있다. 향후 연구에서는 웨어러블 센서를 이용하여 인체의 심박수나 심박변이도, 혈압 등 다양한 생리적 반응에 대한 영향을 고려하고, 개인별 BMI는 물론 체지방 특성, 허리나 복부 등 피부온도 변화에 대한 고려하여 개별재실자 온열쾌적 모델 개발 및 국부적 난방장치의 운영 방안에 대한 연구를 수행하고자 한다.