1. 서 론

2. 녹색건축 인증제도 개정 현황

3. 분석 개요

3.1 분석 대상

3.2 주거용 건축물 인증체계

4. 분석 결과

4.1 인증현황 분석

4.2 인증점수 분석

5. 분석 및 토의

5.1 인증현황 분석

5.2 인증점수 분석

5.3 논의 및 개선 방향

6. 결 론

1. 서 론

건축물의 환경성능에 대해서는 2000년대 이전부터 꾸준한 주제로 논의가 되어 왔다. 초기에는 건축물의 에너지 효율성 향상과 자원절약을 중심으로 이루어졌으나, 최근에는 ESG 경영이 기업이나 정부의 중요한 이슈로 건축물의 환경성능이 더욱 주목받고 있으며, 건설시장 측면에서는 산업에 미치는 영향이 더욱 커질 것으로 전망하고 있다1,2).

녹색건축 인증제도(G-SEED)는 2002년 친환경건축물 인증제도로 도입되어 현재까지 운영해오고 있으며, 건축물의 에너지절감, 친환경자재의 사용, 실내환경 등 친환경성을 종합적으로 평가한다. 녹색건축 인증제도는 2016년도에 전면 개정이 되어, 주거용 건축물과 비주거용 건축물로 큰 틀을 이루고 있다. 전문분야로는 토지이용 및 교통, 에너지 및 환경오염, 재료 및 자원, 물순환관리, 유지관리, 생태환경, 실내환경의 범주로 평가한다3). 본 연구에서는 2016년 개정 이후의 건축물을 대상으로 하여 인증현황을 분석하고자 하고자 하며, 건축물 구분 및 전문분야에 대해서도 지속적으로 현황분석을 하고자 한다.

기존 녹색건축 인증관련 선행연구에서는 녹색건축 인증제도의 현황분석, 전문분야별 분석, 평가항목에 대한 개선방안 제안과 같은 다수의 연구가 진행되었다. 취득현황 분석에서는 공동주택, 업무용 건축물과 같은 특정 건축물 유형을 대상으로 인증 현황을 살펴보는 연구들이 주로 이루어졌다4,5,6). 전문분야별 분석에서는 에너지 및 환경오염, 생태환경 등 전문분야별 중심으로 심층적인 분석 대한 연구가 선행되어 왔다7,8,9,10). 인증항목에 대한 개선방안에 관한 연구에서는 항목별 개선방안 제안, 평가 방법 제안 등과 같은 연구가 수행되었다11,12,13). 이와 같은 연구들은 녹색건축 인증제도의 분야나 대상에 대한 현황이나, 개정 방향성에 대한 다양한 시사점을 제공해왔다.

본 연구에서는 선행연구를 기반으로 2016년 이후 개정된 녹색건축 인증제도의 주거용 건축물에 대한 취득현황과 개선 필요성을 체계적으로 분석하여 체계적으로 분석함으로써 향후 친환경 건축 정책 및 인증제도의 방향성을 제시하는 기초자료로 활용 하는 것을 목적으로 한다. 구체적으로는 연도별, 등급별, 지역별 인증 취득현황을 분석하고, 전문분야별 취득 현황을 분석하여 주거용 건축물에 대한 통계 자료 제공하고자 한다.

본 연구의 시간적 범위는 2016년부터 2023년까지의 기간을 대상으로 하며, 공간적 범위는 주거용 건축물을 대상으로 한다. 주거용 건축물에는 공동주택과 일반주택을 대상으로 하여 인증체계, 인증현황, 인증점수를 분석한다. 인증현황은 인증에 따른 연도별, 등급별, 지역별, 인증 버전별, 세대수별, 공공/민간 구분별 분석하고, 인증점수는 주거용 대상 건축물의 최종등급별 점수취득현황과 전문분야별 점수취득 현황에 대해 분석한다.

녹색건축 인증 취득 현황을 체계적으로 분석하기 위해서 2016년에서 2023년까지 예비인증을 취득한 건축물의 데이터를 수집하였으며 운영기관인 한국건설기술연구원의 자료를 기반으로 하였다. 인증체계와 관련한 분석에는 녹색건축인증 관련 법령 및 정책 자료를 참고하여 분석였으며, 통계 분석방법으로는 기술통계분석 방법을 사용하여 통계적 분포와 취득 추이를 파악하였다.

2. 녹색건축 인증제도 개정 현황

2016년 개정된 녹색건축 인증제도는 기본적인 프레임을 유지하면서도 일부 인증항목을 개정하여 새로운 기술과 글로벌 기준을 반영하였다14). 개정안은 2016-2버전부터 2016-7버전까지 단계적으로 시행되었다. 1~2년의 주기로 인증항목이 개정되었으며, 개정 시 난이도가 상향 되었으나 인증항목의 배점은 2016 시행 당시와 동일 하다. 2016-3, 2016-4버전의 경우 난이도에 영향을 미치지 않는 개정이었으며 짧은 주기로 개정이 되었다. 대부분의 인증기준 개정은 관련 법령의 개정에 따라 기준의 강화 등 내용을 반영하여 난이도가 상향 조정되었다.

2016-2버전15)은 2018년에 에너지 절약형 친환경주택의 건설기준과 제로에너지 건축물 인증 기준이 제정되고 강화되면서, 2.1 에너지 성능 항목이 강화되었다. 기존 2급이 1급 수준으로 난이도가 상향되었다. 또한 취득 건축물 분석을 바탕으로 재료 및 자원 분야 3.1 ~ 3.4항목의 기준이 강화되었다. 4.3 절수형 기기 사용 항목은 물사용 절감률에 따른 산출방법이 도입되어 난이도가 상향되었다.

2016-3버전16)은 2019년에 에너지 절약형 친환경주택의 건설기준의 개정됨에 따라 2.1 에너지 성능 평가방법이 개정되었다. 기존 평균전용면적의 구분에따라 평가하던 내용을 하나의 기준으로 통일하여 평가한다. 2016-4버전17)은 신기술과 신제품을 적용할 수 있도록 혁신적인 녹색건축 계획 및 설계 항목이 개정되었다. 2016-3과 4버전의 경우 인증항목의 난이도에 영향을 미치는 개정사항은 아니다.

2016-5버전18)은 2020년에 주택건설과 관련한 항목으로 7.1 실내공기 오염물질 저방출 제품의 적용, 7.3 단위세대 환기성능 확보, 8.9 감지 및 경보설비 3개 항목이 개정되었으며, 난이도가 강화되었다. 7.1, 7.3 항목은 인증 현황 자료 분석을 바탕으로 등급기준에 대해 현행화 및 세부기준이 재정비 되었다.

2016-6버전19)은 2021년에 산출기준 난이도 조정에 따라 3.1 환경성선언 제품의 사용, 3.5 녹색건축 자재의 적 용 비율 항목이 강화되었으며, 2.5 오존층 보호 및 지구온난화 저감 항목이 강화되었다. 그 외 인증항목의 경우 산출기준이 명확하게 정리되면서 소폭의 난이도 조절이 있었다.

2016-7버전20)은 2023년 주택법의 개정에 따라 7.5 경량충격음 차단성능, 7.6 중량충격음 차단성능 항목의 평가방법이 추가되었다. 가중 표준화 바닥충격음레벨에 대한 평가방법이 도입되었으며, 본인증시에는 바닥충격음 성능검사를 실시해야 한다. 공동주택의 경우 사업계획승인 신청 시점에 따라 개정된 평가 방법을 적용해야 한다.

3. 분석 개요

3.1 분석 대상

2016년 개편 이후 신축건축물로 예비인증을 취득한 현황은 8,241건이며, 이 중 단독주택, 복합건축물, 점수 오류가 있는 건축물을 제외한 7,351건을 대상으로 하였다. 본 논문에서는 주거용 건축물인 공동주택 2,157건, 일반주택 490건을 대상으로 하였다.

3.2 주거용 건축물 인증체계

주거용 건축물은 공동주택, 단독주택, 일반주택으로 구분할 수 있다. 공동주택은 주택법 제15조에 따른 사업계획승인 대상의 주택을 말하며, 일반주택은 단독주택과 공동주택을 제외한 주거용 건축물을 말한다.

공동주택과 일반주택은 동일하게 7개 전문분야와 혁신적인 설계(ID, Integrated Design) 분야로 전문분야를 구성하고 있다. 전문분야는 토지이용 및 교통(LT, Land use and Transport), 에너지 및 환경오염(EP, Energy and Environmental pollution), 재료 및 자원(MR, Materials and Resources), 물순환관리(WM, Water Management) 유지관리(OM, Operation and Maintenance), 생태환경(EN, Ecological Environment), 실내환경(IE, Indoor Environment)을 평가한다. 전문분야별 인증항목은 2~10개 항목으로 구성하고 있으며, 가중치는 7~25점까지로 구성하고 있다.

공동주택 인증항목은 50개 항목이며, 일반주택 인증항목은 공동주택에서만 평가할 수 있는 4개 항목을 제외하고 46개 인증항목을 평가한다. 1.5 단지 내 보행자 전용도로 조성과 외부보행자 전용도로와의 연결, 2,4 저탄소 에너지원의 기술, 6.1 연계된 녹지축 조성, 6.4 비오톱 조성의 4개 항목이다. 인증항목의 차이에 따라 분야별 총점의 차이가 있으며 공동주택의 경우 총점이 135점이며, 일반주택의 경우 125점으로 공동주택이 9점 높다.

위와 같이 항목별 점수와 가중치가 상이하므로 건축물 용도별, 인증항목별 비교를 위해서는 1점당 점수를 환산할 필요가 있다. 전체 점수 산정식을 활용하여 가중치를 분야별 총점으로 나누어 1점당 점수를 환산하였다. 이 때 항목 수와 점수가 다른 토지이용 및 교통(LT), 에너지 및 환경오염(EP), 생태환경(EN)에서 1점당 점수 차가 차이가 있음을 확인할 수 있으며 항목 수가 적은 일반주택에서의 점수가 높음을 확인할 수 있다. 1점당 점수는 에너지 및 환경오염(EP) 분야가 1.250점, 1.316점으로 가장 높으며, 공동주택에서는 생태환경(EN) 분야가 0.500점으로 가장 낮게 나타났다. 이는 실제 항목 내의 점수가 10점이더라도 최종 점수에서는 5점임을 의미한다(Table 1).

Table 1

G-SEED categories and weight

| Category | Weights | Number of Credits | Total Score by category | Score per point | |||

| Multi* | General** | Multi* | General** | Multi* | General** | ||

| LT | 10 | 8 | 7 | 16 | 14 | 0.625 | 0.714 |

| EP | 25 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1.250 | 1.316 |

| MR | 18 | 6 | 6 | 15 | 15 | 1.200 | 1.200 |

| WM | 10 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0.714 | 0.714 |

| OM | 7 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0.778 | 0.778 |

| EN | 10 | 4 | 2 | 20 | 14 | 0.500 | 0.714 |

| IE | 20 | 9 | 9 | 21 | 21 | 0.952 | 0.952 |

| ID | 19 | 10 | 10 | 19 | 19 | - | - |

| Total | 119 | 50 | 46 | 134 | 125 | - | - |

4. 분석 결과

4.1 인증현황 분석

(1) 연도별 취득현황

2016년부터 2023년까지 연도별 취득현황을 분석하였다. 16~17년은 새로운 버전에 대한 도입 초반으로 인증 건수가 많지 않으며, 18년부터 22년까지 3~400건으로 예비인증 인증 현황 대비 약 30% 정도 꾸준하게 유지하는 경향을 보였다(Table 2). 도입 초기에는 제도와 인증기준에 대한 기술적 준비가 미흡한 것이 영향을 미친 것으로 보이며, 이후 인증제도에 대한 인식의 확대에 따라 일정 수준의 인증 건수가 유지된 것으로 판단된다.

Table 2

Certification acquisition by year

(2) 지역별 취득현황

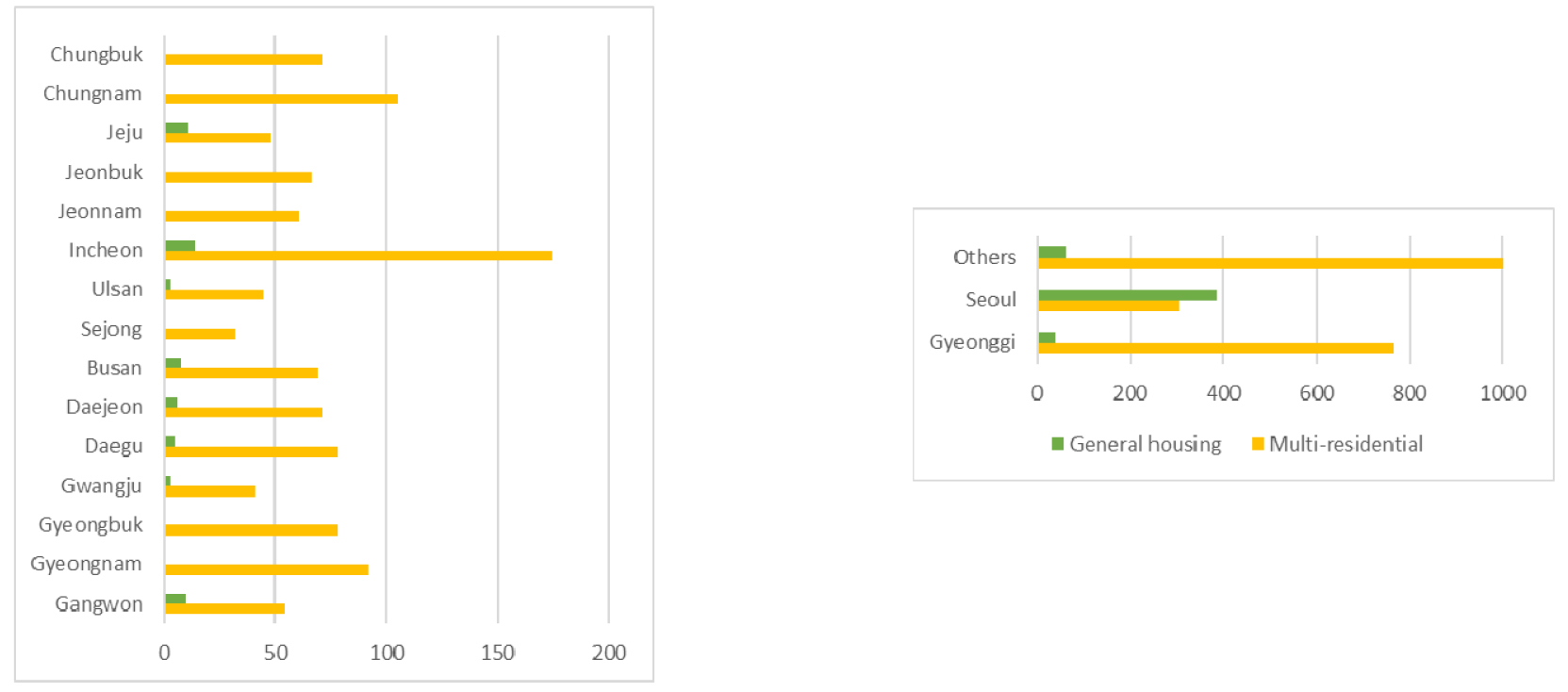

지역별로는 편차가 크게 나타났다. 경기도가 가장 높게 나타났으며, 경기도, 서울시가 전체 인증 건수의 56.55%로 높은 인증 비율을 차지하고 있다(Fig. 1). 공동주택의 경우 경기도가 35.42%로 가장 높은 비율을 차지하고 있다. 일반주택의 경우 서울특별시에서 78.98%로 높은 수준을 차지하고 있으며, 경상남·북도, 전라남·북도의 경우 취득 건이 없었다(Table 3). 자체적으로 녹색건축물 설계기준을 운영함에 따라 차이가 있으며, 도시화와 건축물 밀집으로 지역별 편차가 크게 나타나는 것으로 판단된다.

Table 3

Certification acquisition by region

(3) 인증버전별 취득현황

2016버전의 개정안은 2016-2버전부터 2016-7버전까지 단계적으로 시행되었다. 1~2년의 주기로 인증항목이 개정되었으나, 난이도에 크게 영향을 미치지 않는 2016-3, 2016-4버전의 경우 짧은 주기로 개정이 되었다. 상대적으로 주기가 짧은 2016-3, 2016-4 버전의 경우 4.27%로 취득 비율이 낮게 나타났다. 2016 버전과 2016-5버전의 취득 비율이 약 30% 정도로 높게 나타났다(Table 4). 버전별 운영 주기에 따라서 취득 비율이 차이가 있는 것으로 판단된다.

Table 4

Certification acquisition by G-SEED version

(4) 세대수별 취득현황

세대수별 취득현황은 수수료 구간에 따라 구분하였다. 공동주택에서는 500~1000세대가 37.51%로 높게 나타났고, 일반주택에서는 300세대 미만이 93.01%로 대부분 300세대 미만으로 나타났다(Table 5). 공동주택의 경우 주택건설기준 등에 관한 규정 제58조에 따라 500세대 이상은 의무적으로 취득해야 한다.

Table 5

Certification acquisition by households

(5) 공공/민간 취득현황

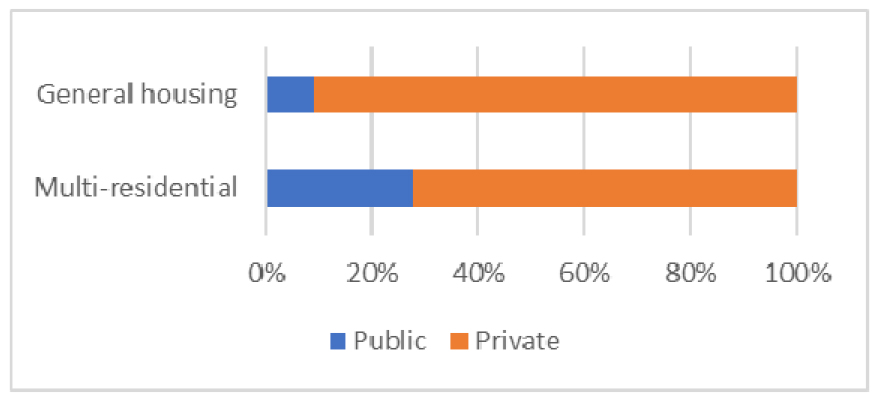

공공건축물과 민간건축물 구분하여 분석한 결과, 민간건축물이 72.52%로 높은 비율을 차지하고 있다. 특히 일반주택의 경우 민간건축물의 91.02%로 높은 비율을 보이고 있다(Table 6, Fig. 2).

Table 6

Certification acquisition by public or private sector

| Category | Certification Acquisition | ||

| Multi* | General** | Subtotal | |

| Public | 604 | 44 | 648 |

| Private | 1553 | 446 | 1,999 |

| Total | 2157 | 490 | 2,647 |

4.2 인증점수 분석

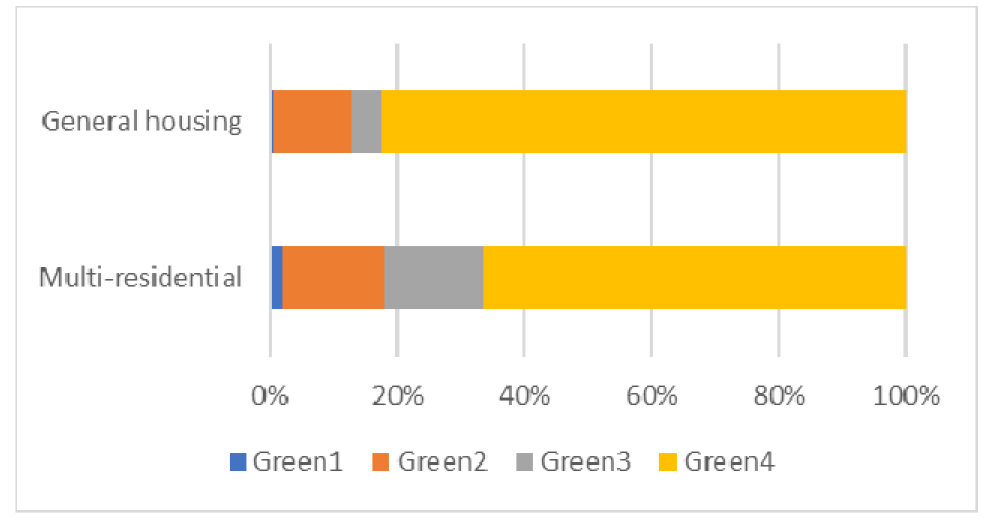

녹색건축 인증제도의 점수는 각 전문분야별 점수의 합에 혁신적인 설계 점수를 합산하여 최종 점수가 산정된다. 각 전문분야별 점수산정 시 획득점수와 분야별 총점의 획득 비율에 가중치를 곱하여 분야별 최종 점수를 산정한다(1). 산출식에 따라 산출된 최종 점수에 따라 4개 등급으로 구분되는데 공동주택을 포함한 주거용 건축물은 74점 이상 최우수(Green 1), 66점 이상 우수(Green 2), 58점 이상 우량(Green 3), 50점 이상 일반(Green 4)을 취득할 수 있다3,21).

(1) 등급별 취득현황

인증 등급별로는 일반등급이 69.25%로 가장 높은 비율을 차지했다(Fig. 3). 공동주택의 경우 일반등급이 66.25%로 나타났으며, 일반주택의 경우 일반등급 비율이 82.45%로, 공동주택보다 높은 비율을 보였다(Table 7). 이를 통해 주거용 건축물의 인증은 대부분 일반등급 중심으로 이루어지고 있음을 확인하였다.

Table 7

Certification acquisition by G-SEED grade

| G-SEED Grade | Certification Acquisition | ||

| Multi* | General** | Subtotal | |

| Green1 | 42 | 3 | 45 |

| Green2 | 349 | 60 | 409 |

| Green3 | 337 | 23 | 360 |

| Green4 | 1429 | 404 | 1,833 |

| Total | 2157 | 490 | 2,647 |

주거용 건축물의 등급간 구분은 8점차이며, 일반등급 50점을 기준으로 8점씩 높아진다. 등급이 높을수록 점수 차가 기준점수와 차이가 크지 않으며, 최대한 등급별 기준점수에 맞추어 점수를 획득하고 있는 것으로 판단된다. 공동주택의 평균 점수는 55.49점, 일반주택의 평균 점수는 53.74점으로 일반등급 수준으로 나타났다(Table 8).

Table 8

Comparison of average scores by grade

(2) 전문분야별 점수 분석

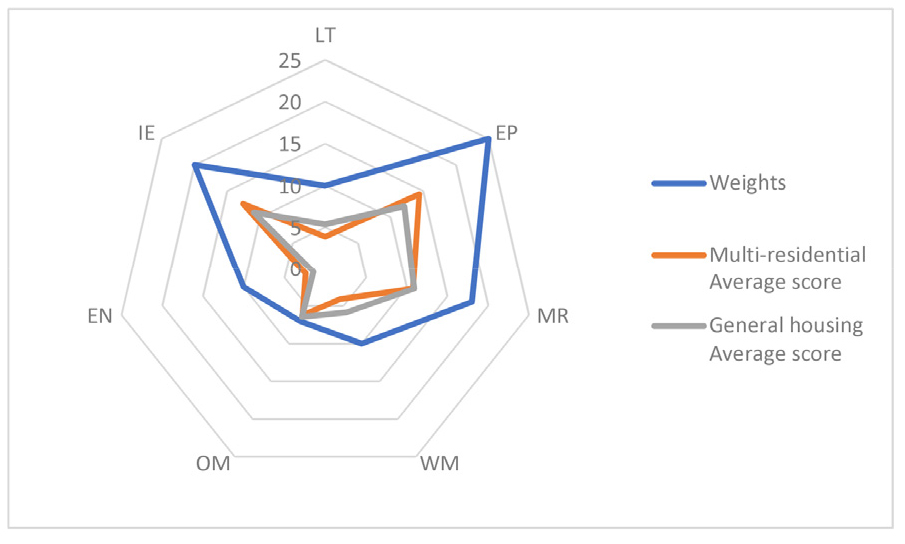

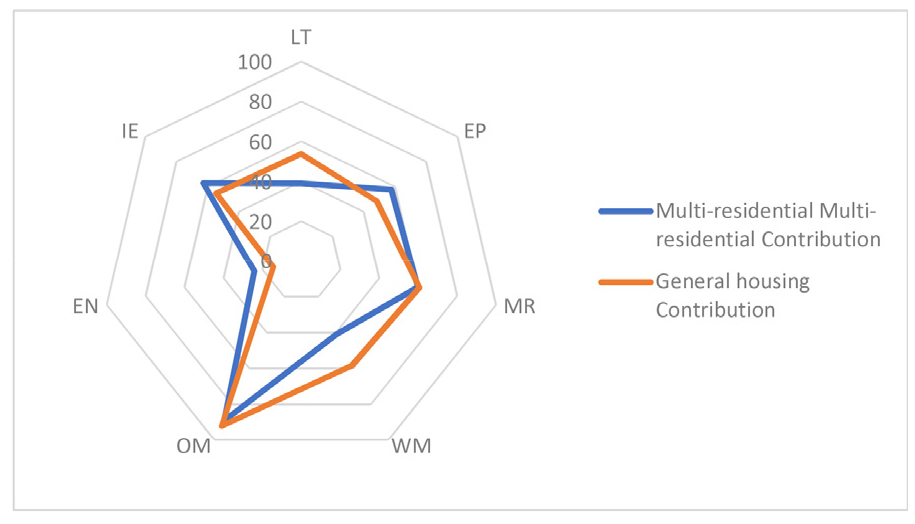

분야별 점수 비교를 위해서 가중치를 적용한 점수를 활용하여 분석하였다. 전문분야별 평균 점수와 표준편차를 산출하여 각 분야별 점수 비교를 수행하였고, 기여도는 가중치에 대한 평균 점수의 비율로 전문분야 별 평균 점수가 높은 항목을 확인하였다.

1) 공동주택

공동주택의 전문분야별 점수 분석 결과 평균 점수는 55.49점으로 일반등급 수준이었으며, 실내환경(IE) 분야가 12.57점으로 평균 점수가 가장 높았으며, 생태환경(EN) 분야가 2.41점으로 가장 점수가 낮게 나타났다(Fig. 4). 표준편차는 에너지 및 환경오염(EP) 분야가 2.93으로 가장 높았으며, 유지관리(OM) 분야가 0.67로 가장 낮게 나타났다. 전체 점수 획득을 위한 기여도에서는 유지관리((OM) 분야가 89.00으로 가장 높았고, 생태환경(EN) 분야가 24.10으로 가장 낮게 분석되었다(Table 9, Fig. 5).

Table 9

Acquisition status of scores by G-SEED categories for multi-residential housing

2) 일반주택

일반주택의 전문분야별 점수 분석결과 평균 점수는 53.73점으로 일반등급 수준이었으며, 에너지 및 환경오염 분야(EP)가 12.08점으로 평균 점수가 가장 높았으며, 생태환경 분야(EN)가 1.44점으로 가장 점수가 낮게 나타났다(Fig. 4). 표준편차는 에너지 및 환경오염(EP) 분야가 3.20으로 가장 높았으며, 유지관리(OM) 분야가 0.52로 가장 낮게 나타났다. 전체 점수 획득을 위한 기여도에서는 유지관리(OM) 분야가 91.86으로 가장 높았고, 생태환경(EN) 분야가 14.40으로 가장 낮게 분석되었다(Table 10, Fig. 5).

Table 10

Acquisition status of scores by G-SEED categories for general housing

(3) 최종등급별 전문분야 점수 분석

1) 공동주택

최종등급에 따른 전문분야별 점수 차이를 분석한 결과 모든 분야에서 등급이 높아질수록 취득 점수가 높아지는 것을 확인하였다. 등급별 점수 차이로는 에너지 및 환경오염(EP)에서 최우수등급과 일반등급의 차이가 6.42점으로 차이가 가장 많이 났으며, 유지관리(OM) 분야의 경우 0.44점으로 가장 차이가 적게 나타났다. 혁신적인 설계(ID) 점수의 0.79점에서 2.54점으로 등급 상향에는 영향이 적지만, 기준점수를 취득하기 위해서는 필요한 항목으로 판단된다(Table 11).

Table 11

Acquisition status of scores by G-SEED grade for multi-residential housing

2) 일반주택

최종등급에 따른 전문분야별 점수 차이를 분석한 결과 토지이용 및 교통 분야(LT), 재료 및 자원(MR), 물순환관리(WM) 분야를 제외하고 등급이 높아질수록 취득 점수가 높아지는 것을 확인하였다. 토지이용 및 교통(LT)에서 최우수등급의 경우 상대적으로 점수가 낮은 것을 확인할 수 있으며, 우량등급의 경우 점수가 평균 점수가 가장 높게 나타났다. 최우수등급이 전체 일반주택 인증 건 중 3건으로 적기 때문으로 파악된다. 등급별 점수 차이로는 에너지 및 환경오염(EP)에서 최우수등급과 일반등급의 차이가 9.74점으로 차이가 가장 많이 났으며, 유지관리(OM) 분야의 경우 0.4점으로 가장 차이가 적게 나타났다(Table 12).

Table 12

Acquisition status of scores by G-SEED grade for general housing

5. 분석 및 토의

본 연구에서는 2016년부터 2023년까지 신축건축물로 예비인증을 취득한 공동주택 2,157건, 일반주택 490건을 대상으로 분석하였다. 인증현황과 인증점수로 구분하여 분석하였으며, 인증현황에서는 인증에 따른 연도별, 등급별, 지역별, 인증 버전별, 세대수별, 공공/민간 구분별 분석하고, 인증점수에서는 주거용 대상 건축물의 최종등급별 점수취득현황과 전문분야별 점수취득 현황에 대해 분석하였다.

5.1 인증현황 분석

전체 인증현황에서 주거용 건축물의 경우 18.13% 비율을 차지하였고, 이중 공동주택 81.48%, 일반주택 18.51%를 차지하는 것으로 나타났다. 등급별로는 일반등급이 69.25%로 높게 나타났으며, 최우수등급은 1.70%로 취득 비율이 낮게 나타났다. 지역별로는 서울시와 경기도가 전체 56.55%를 차지하고 있었으며, 그 외에 시군에서는 5% 미만으로 지역별로 편차가 크게 나타나는 것을 확인하였다. 인증버전별로는 운영주기에 따라 차이가 있음을 확인하였으며, 2년간 운영한 2016버전의 취득 비율이 높게 나타났다. 세대수별로는 공동주택의 경우 500~1,000세대의 비율이 높게 나타났고, 일반주택의 경우 300세대 미만이 대부분으로 나타났다. 공공건축과 민간건축물의 경우에는 민간건축물의 비율이 높은 것으로 분석되었다.

5.2 인증점수 분석

인증점수 분석에서는 최종등급별 취득현황을 분석하였으며, 기준점수와 평균점수간의 점수차가 0.46점에서 1.36점으로 분포하였고, 공동주택의 평균점수는 55.49, 일반주택의 평균점수는 53.73점으로 일반등급 수준임을 확인하였다. 전문분야별 점수 분석에서는 각 분야별 평균, 표준편차, 가중치, 기여도에 대해 분석하였다. 공동주택에서는 실내환경의 평균 점수가 높게 나타났고, 기여도는 유지관리 분야가 높게 나타났다. 일반주택에서는 에너지 및 환경오염 분야의 평균 점수가 높았으며, 기여도는 유지관리 분야가 높게 나타났다. 유지관리 분야는 시공현장 관리에 대한 계획, 관련 정보 제공과 간은 항목으로 기술적으로 수행해야 하는 타 분야보다 쉽게 접근할 수 있으므로, 평균 점수 및 기여도가 높은 것으로 판단된다. 최종등급과 전문분야의 분석에서는 모든 분야의 등급이 높아질수록 취득 점수가 높아지는 것을 확인하였다.

5.3 논의 및 개선 방향

본 연구를 통해 몇 가지 논의할 사항과 개선 방향을 도출할 수 있었다.

첫째, 인증등급에 관한 사항으로 대부분의 인증이 일반등급으로 나타났으며, 최우수등급 취득은 낮은 것으로 분석되었다. 높은 등급을 취득할 수 있도록 설계 및 기술지원이 필요하며, 인센티브에 대한 강화가 필요성이 있는 것으로 판단된다.

둘째, 지역별 편차와 지방인증 활성화에 관한 사항이다. 인증 취득건축물의 56.55%가 서울 및 경기도에 집중되어 있으며, 기타지역은 5% 미만에 그쳐 지역별 인증 취득 비율에 편차가 있는 것으로 나타났다. 이는 수도권 이외의 지역에 녹색건축관련 정책적 지원이 부족하다는 것을 시사하며, 지방에서는 이를 활성화 하기 위해 지방정부와의 협력, 지역에 맞는 정책적 제안이 필요하다. 셋째, 인증 취득 비율은 민간건축물에서의 비율이 더 높게 나타나 민간 부분에서도 녹색건축에 대한 관심과 수요가 증가하고 있음을 확인하였으며, 이에 따라 적극적인 참여를 유도하기 위해 정책적 지원이나 세제 혜택이 필요하다. 지역별 편차나 민간건축물의 확대를 위해서는 교육 및 홍보에 대한 강화가 필요하며, 지방 또는 민간 건축물에대한 지원 프로그램에 대한 검토가 필요하다.

넷째, 전문분야별 분석에서는 유지관리 분야의 기여도가 높게 나타났으며 대부분 점수를 취득하고 있는 것으로 분석되었다. 인증제도의 개편에서 유지관리 분야에 대한 차별성과 난이도 조절이 필요할 것으로 판단된다. 또한 인증제도 전반에서 지속가능한 자재 활용, 기후변화 대응 설계, 탄소중립 실현과 같은 새로운 평가항목의 도입이나 탄소중립과 같은 항목에 대한 개선이 필요하다.

또한 제도적으로 녹색건축인증의 활성화를 위해서는 인식 전환이 필요할 것으로 판단된다. 이를 위해서는 녹색건축이 단순한 인증제도가 아니라 기후변화 대응, 에너지절약, 건강한 생활환경 제공 등의 가치를 가지는 제도로서의 전환이 필요하다. 또한 다양한 교육프로그램을 통해서 녹색건축에 대한 인식을 높이는 것이 필요하다.

6. 결 론

본 연구는 2016년부터 2023년까지 녹색건축 인증을 취득한 주거용 건축물, 특히 공동주택과 일반주택을 중심으로 인증현황과 점수 분석을 통해 녹색건축인증 현황과 개선 필요성을 분석하였다. 이를 통해 녹색건축 인증제도의 주거용 건축물을 평가하는 데 있어서 나타난 특징과 경향을 확인할 수 있었다.

첫째, 인증등급 분석 결과 대부분 일반등급을 취득하며, 최우수등급 취득은 낮은 것으로 분석되었다. 높은 등급을 취득할 수 있도록 설계 및 기술지원이 필요하며, 인센티브에 대한 강화가 필요하다.

둘째, 지역별 취득현황 분석 결과 인증 취득건축물이 수도권에 집중되어 있는 것으로 분석되었다. 지방에서는 이를 활성화하기 위해 지역별 녹색건축 설계기준에 대한 협력 및 지역에 맞는 정책적 제안이 필요하다.

셋째, 인증 취득 비율은 민간건축물에서의 비율이 더 높게 나타나 민간 부분에서도 녹색건축에 대한 관심과 수요를 확인하였으며, 이에 따라 적극적인 참여를 유도하기 위해 정책적 지원이나 세제 혜택이 필요하다.

넷째, 전문분야별 분석 결과 유지관리 분야의 기여도가 높게 나타났으며 대부분 점수를 취득하고 있는 것으로 분석되었다. 인증제도의 개편에서 유지관리 분야에 대한 차별성과 난이도 조절이 필요할 것으로 판단된다.

본 연구는 녹색건축 인증제도의 현황 분석을 통하여 운영 및 정책 개선을 몇 가지 개선방향을 제시하였다. 향후 인증제도의 개선을 위한 기초자료로 활용될 수 있으며, 녹색건축물의 확산을 통해 지속가능한 도시환경 조성에 기여할 수 있을 것이다. 향후 추가 연구로는 전문분야별 세부사항을 추가적으로 분석하여 인증항목별 개선 방향에 대해 도출할 수 있을 것이다. 또한 연간 누적되는 인증 건축물을 대상으로 현황분석 및 개정에 따른 변화 추이에 대한 분석이 필요하다.